骨肉腫

病態

骨肉腫は大型犬に頻発し、高率に肺に転移を起こす悪性腫瘍です。

とても痛い病気で、膝から遠く肘から近い長骨に病変が存在することが多いです。

病的骨折などで来院されるケースもあります。

診断

レントゲンで患部と肺の撮影を行います。関節を超えて病変が存在することは稀で、FNA(針検査)や骨生検などで病理学的に診断します。

治療

とても痛い病気なので、痛みを取るために足を切る治療があります。(断脚手術)

断脚手術のみでは根治はできず、100日前後の生存期間と言われています。

そこで、術後補助化学療法が必要となりますが、やはり根治は難しく、犬の予後は厳しく断脚と抗がん剤の治療で平均300日程度の生存期間が期待されると言われています。

猫ではもっと長期的な予後が期待でき、2〜4年ほどと言われております。

精巣腫瘍

病態

精巣が「がん化」した状態。

陰嚢内にある場合よりも、腹腔内(お腹の中)や鼠径部(内股)に精巣がある場合、がん化するリスクが約9倍上がるとの報告もあります。

セルトリ細胞腫、ライディッヒ細胞腫、セミノーマといった腫瘍があります。

診断

精巣は通常陰嚢内にあり、左右で大きさが変わらない状態が正常です。

触診上片側の精巣が大きくなっている場合は精巣腫瘍の可能性があります。

治療

精巣摘出が主な治療です。

陰嚢まで浸潤がある場合は、陰嚢ごと切除します。

術後の病理検査で良性・悪性の判断をします。

外陰部腫瘍

病態

外陰部に形成される腫瘤として、乳腺腫瘍や膣および尿道の腫瘍、皮膚腫瘍などが挙げられます。

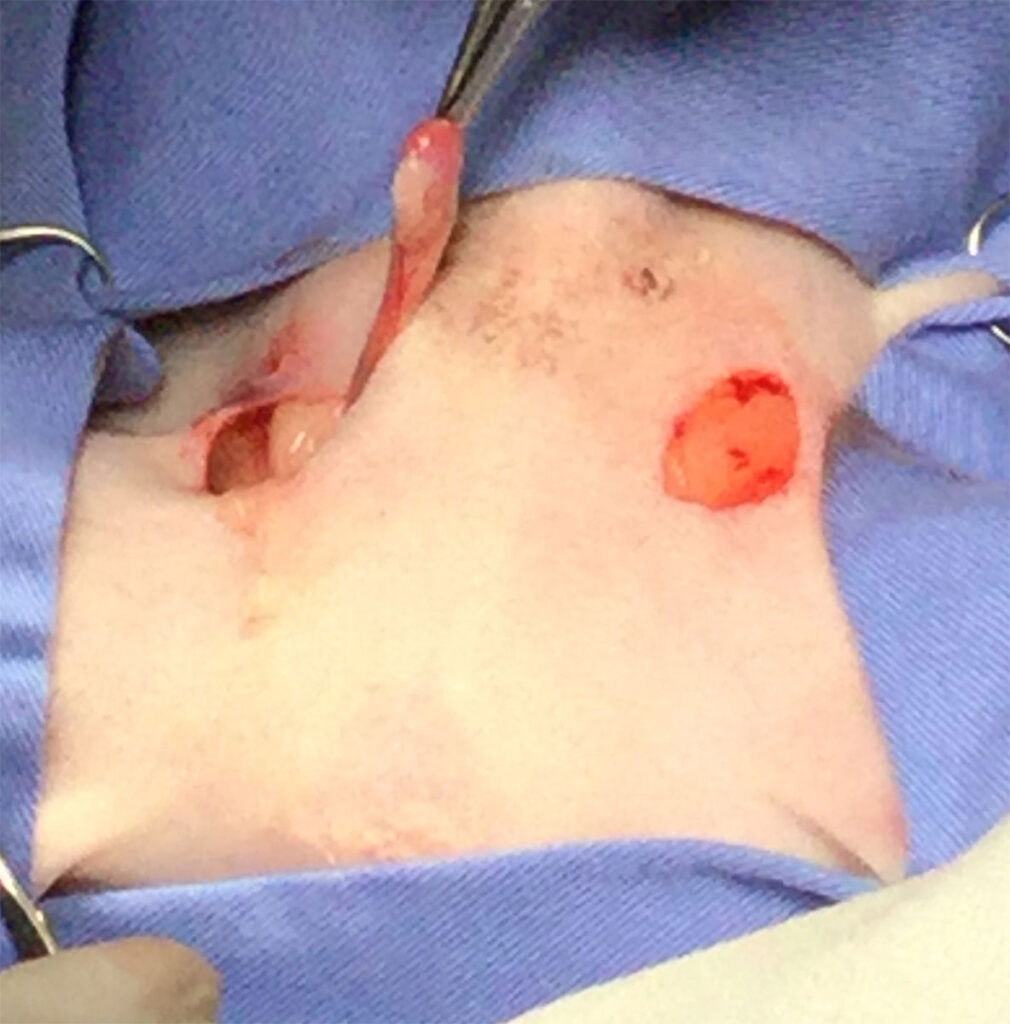

今回は外陰部の脇に腫瘤が形成された子のお話です。

陰部が腫瘍で押されて、右側に変位しています。このまま放置し、腫瘍が大きくなって尿道を圧迫し、尿が出なくなる危険性を考え、検査・手術をすることになりましたので。

診断

針生検(FNA)や切除生検による腫瘤の確定診断ののち、手術範囲を決定します。

また血液検査や画像診断で基礎疾患や遠隔転移の有無を確認する必要があります。

今回はFNAで紡錘形の細胞が得られ、平滑筋腫瘍が考えられたのですが、乳腺組織との関連も完全には否定できず、尾側乳腺(3−5乳区)と同時に、尿道を確保し外陰部毎一括切除する事となりました。

治療

外科切除が第一選択となることが多いです。

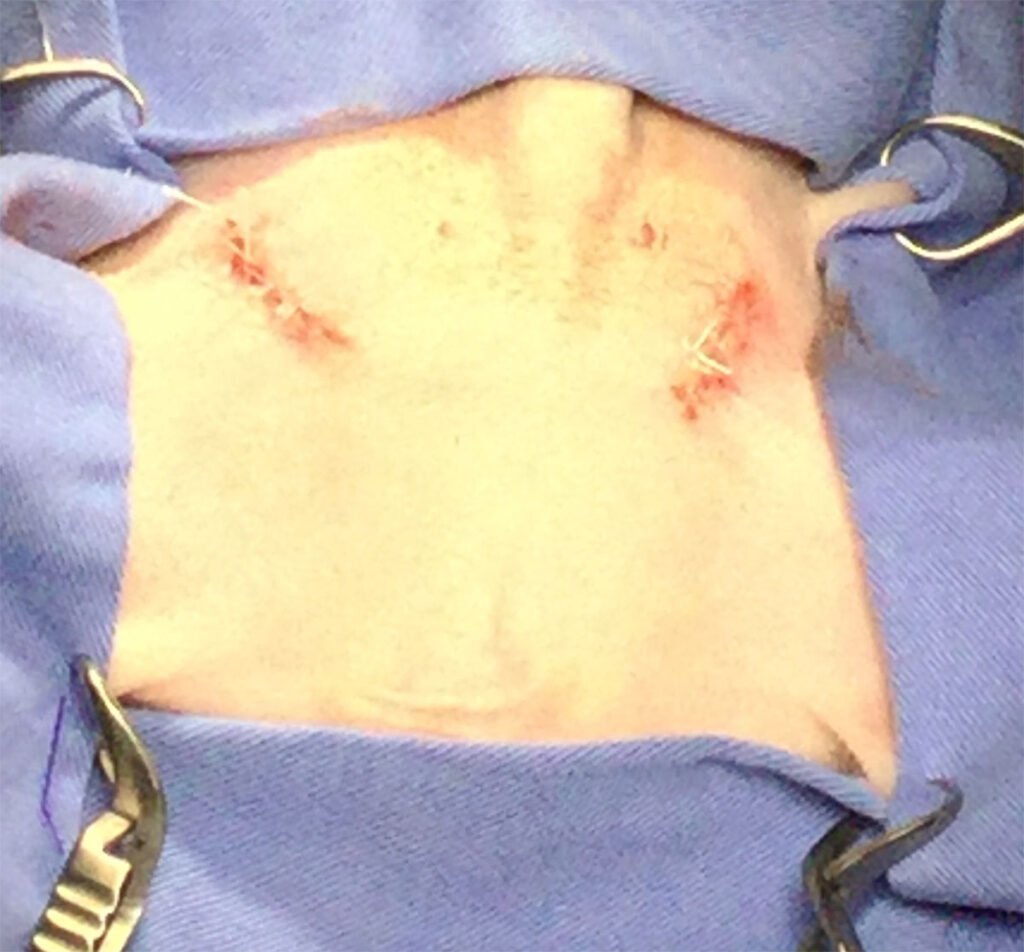

手術:尾側乳腺(3−5乳区)と同時に、尿道を確保し外陰部毎一括切除

病理検査:平滑筋腫 マージン(ー)

良性腫瘍であり、切除後経過良好です。排尿も問題ありませんでした。

乳腺腫瘍

病態

乳腺腫瘍は中高齢の未避妊雌において最も一般的に認められる腫瘍です。

良性と悪性(乳癌等)の比率は50%:50%と言われています。

初回発情前(生後半年前後)に避妊手術をすると、腫瘍発生率が0.5%以下に抑えられると言われています。

診断

未避妊の雌といったヒストリーと、乳腺部に「しこり」ができている事を確認します。

触診のみでは他の腫瘍の可能性もあるので、出来る限り針検査(FNA)等で腫瘍細胞の確認をします。

治療

手術による摘出が第1選択となります。

乳腺腫瘍を確認したら、腫瘍の転移の有無や、全身状態を確認するために血液検査やレントゲン検査を実施します。

乳癌や悪性度の高い腫瘍の場合は補助的に抗癌剤を使います。

副腎腫瘍(クッシング症候群)

病態

クッシング症候群と呼ばれる病気の分類の一つに副腎の腫瘍があります。

クッシング症候群は犬で多く、その中で副腎が腫瘍化するものは全体の2割程度と言われています。(副腎腫瘍)

今回は下垂体性副腎腫瘍(PDHと言われます)のご紹介をします。

診断

臨床症状の有無が最大の焦点となります。

症状:多飲多尿、多食、脱毛、腹囲膨満、呼吸が荒いなど

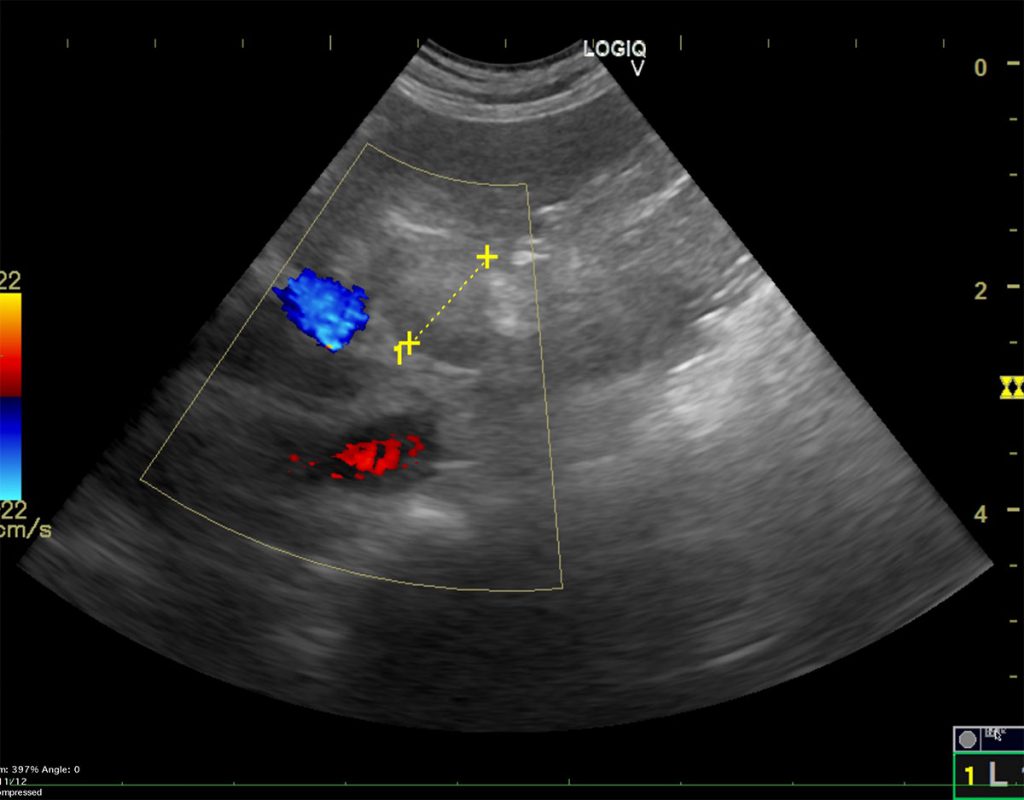

血液検査、腹部超音波検査などによるスクリーニング検査で疑わしい症例は、ACTH刺激試験・LDDSTという血液検査を行います。

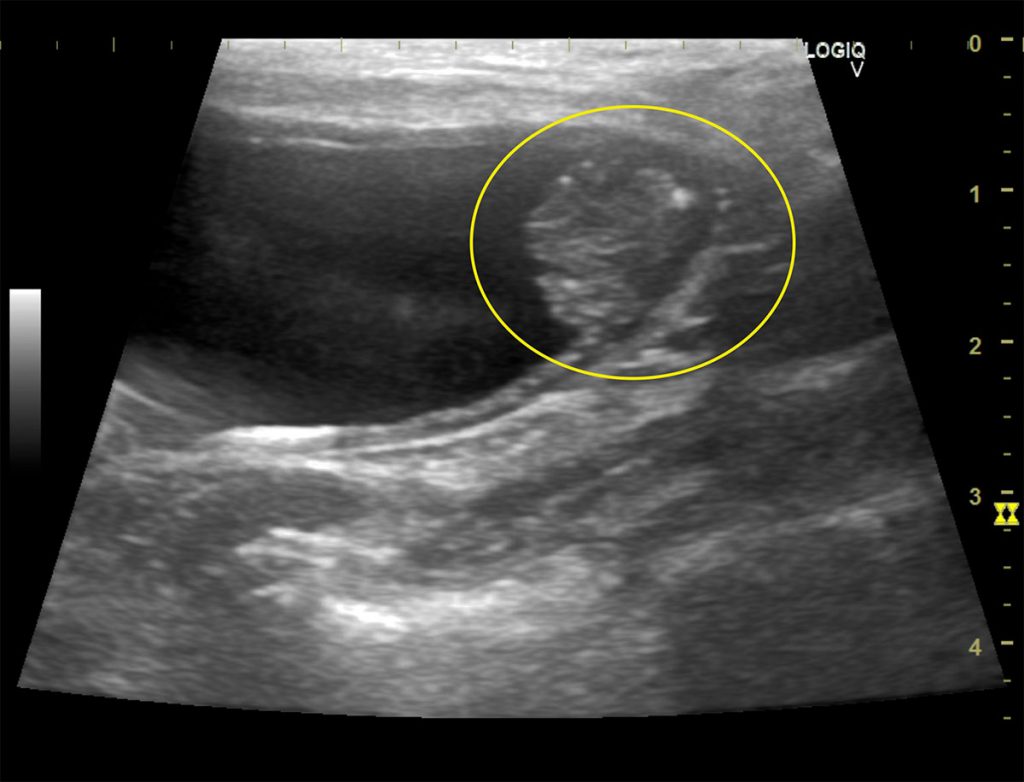

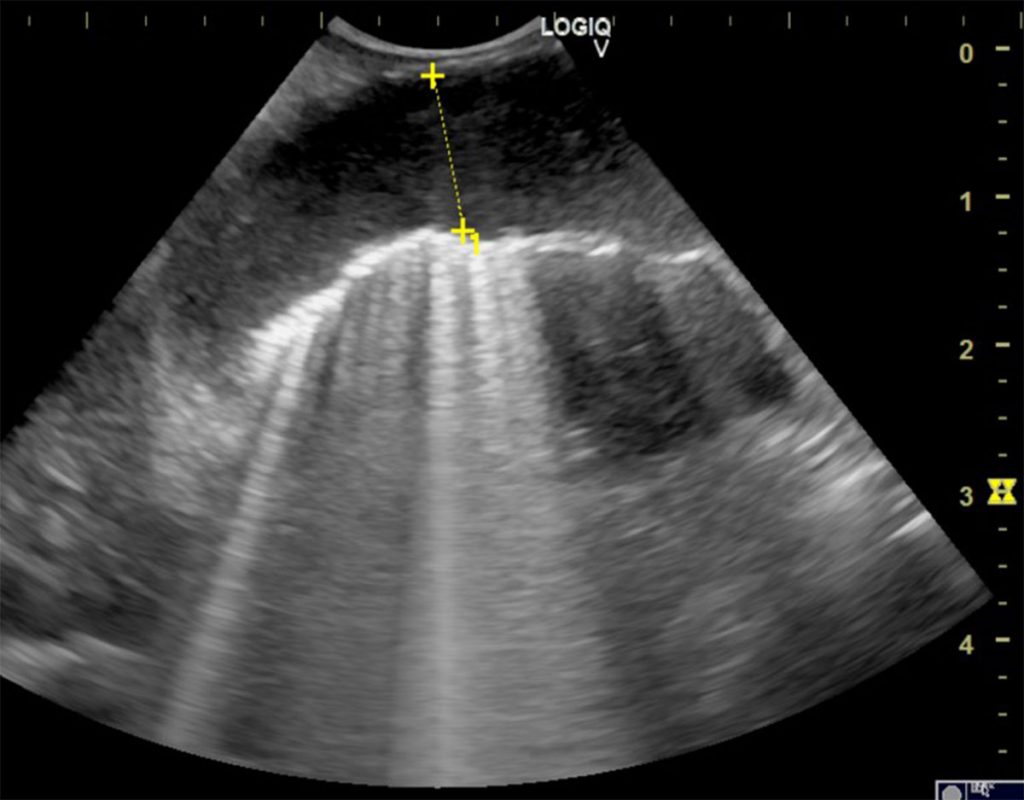

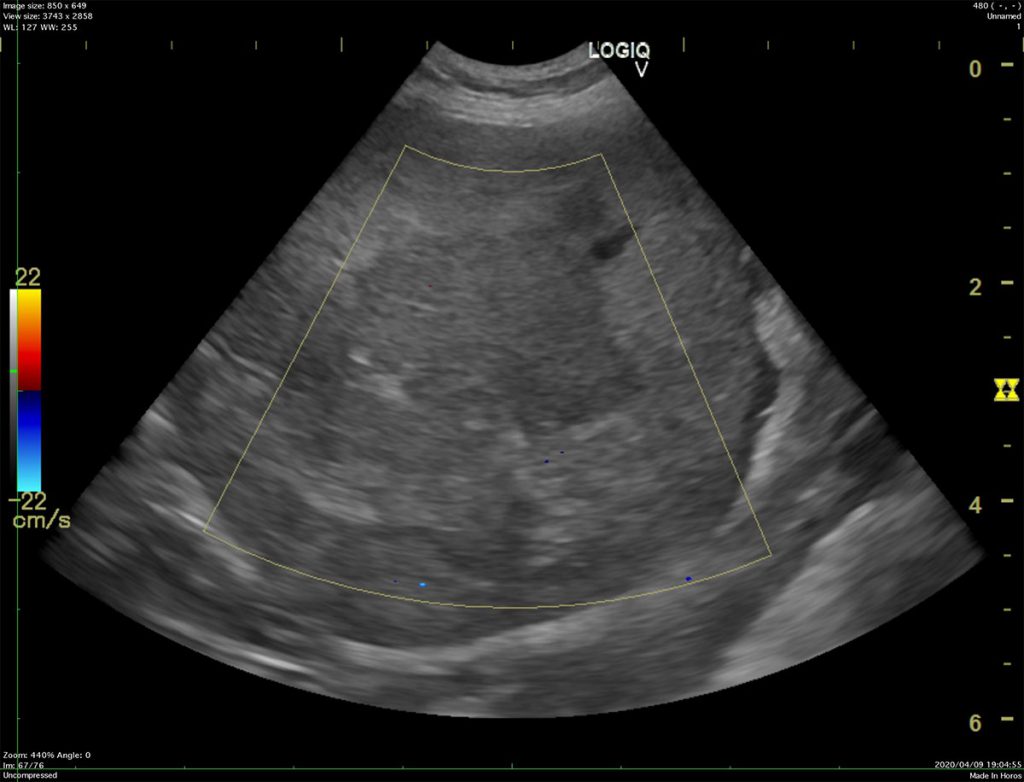

正常な副腎は6mm以下ですが、下の写真の子は両側副腎が10mmに腫大しています。

治療

内科治療と外科治療に分けられます。通常PDHは内科治療で維持されることが多いです。

副腎に腫瘍が形成された場合は副腎の摘出が選択されるケースが多いですが、副腎からはアドレナリンが血中に分泌されており、全身麻酔・手術などで過剰に分泌されてしまうと不整脈や心停止などが起こるケースがあり、リスクの高い手術になります。

手術のメリットデメリットを十分理解した上で決定する必要があります。

移行上皮癌

病態

膀胱に発生することが多い腫瘍です。

老齢の犬に多くみられ、メス犬に多く発生する傾向があります。

症状は、血尿や頻尿、痛みを伴う排尿困難など、膀胱炎の症状に似ています。

診断

年齢等を考慮し、膀胱炎との区別が必要になります。

画像検査(レントゲン、エコー)や、尿検査などを行います。

治療

早期に発見した場合は腫瘍を切除します。

症状が進行し、手術が行えない場合は、内科的治療を行います。

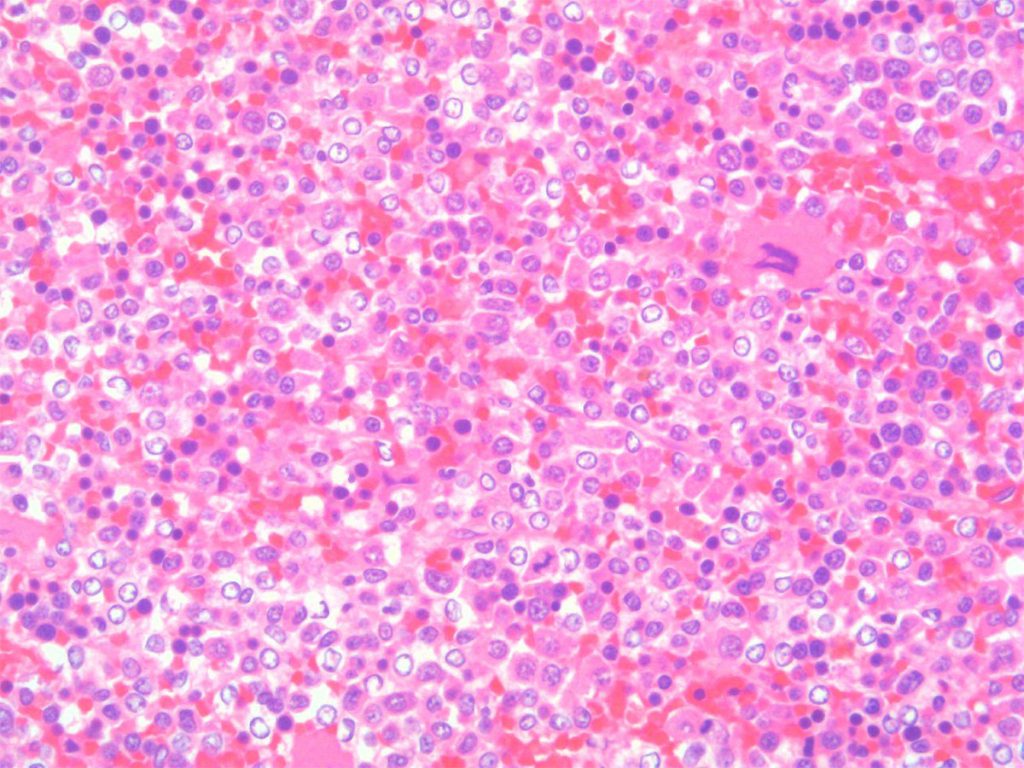

リンパ腫

病態

リンパ腫は癌化したリンパ球が病変を作る血液がんの一つです。

いくつかのタイプがあり、その一つを消化器型リンパ腫と言います。

胃に発生することもあり、胃の壁が分厚くなり食事を取れない状態になるケースもあります。

診断

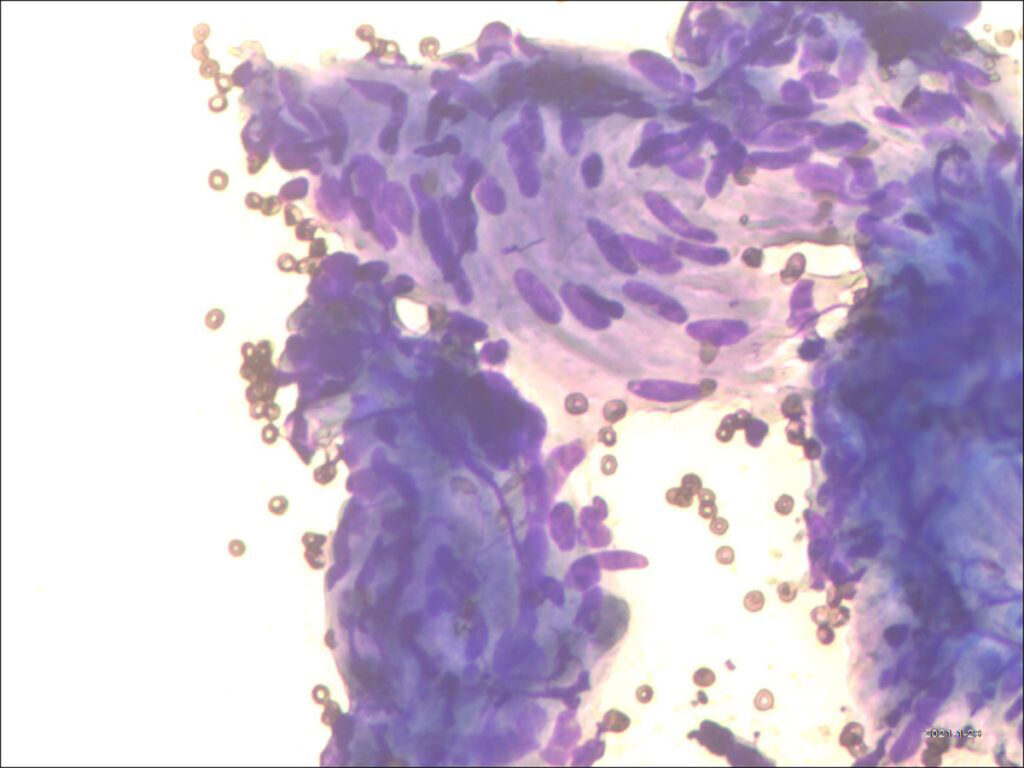

針で細胞を吸引し、顕微鏡で観察、又は病理検査で、腫瘍性リンパ球が存在しないか確認します。

治療

ビンクリスチン、サイクロフォスファマイド、アドリアマイシン、プレドニゾロン、L-アスパラギナーゼと言った抗がん剤がメインとなりますが、副作用の少ない抗がん剤もございます。

治療は状態に応じていくつも方法がありますので、まずはご相談下さい。

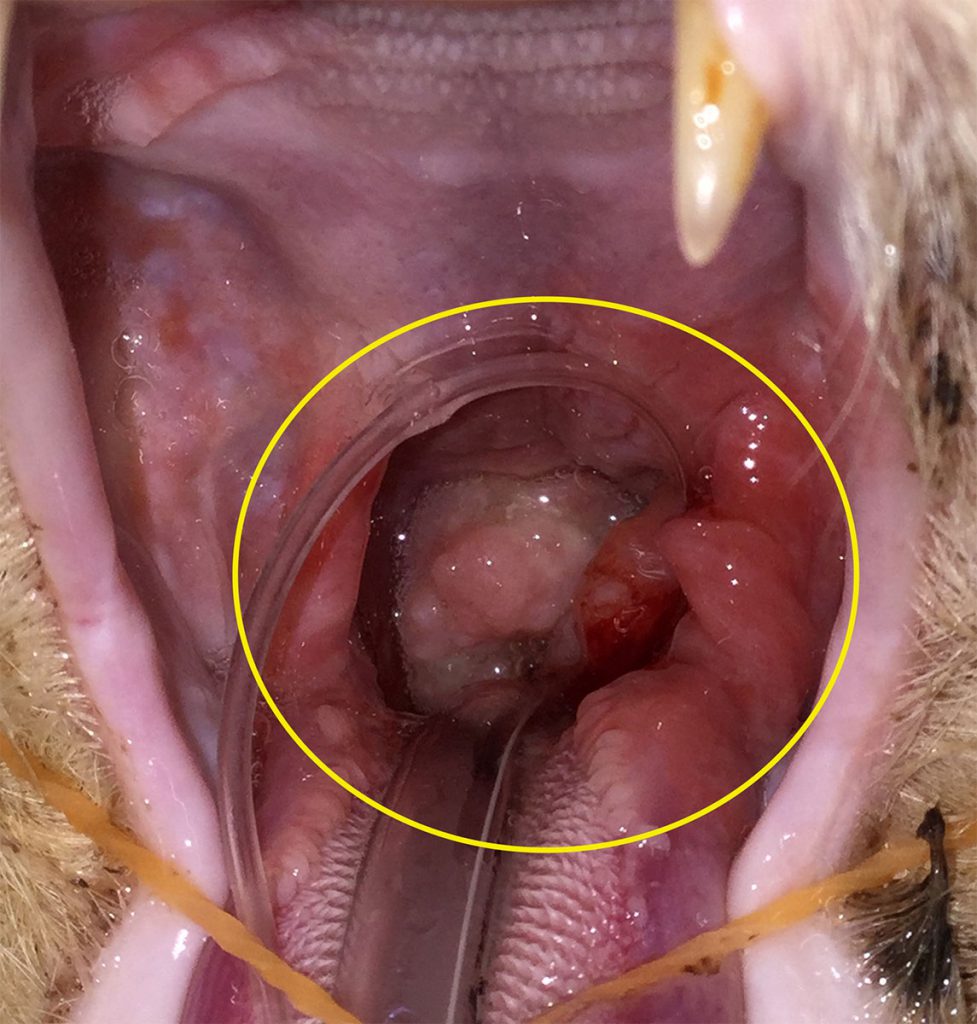

口腔腫瘍

病態

口の中に「できもの」ができること全般を指します。

発生場所は口唇、扁桃、舌、口腔粘膜、唾液腺等があります。

口腔内にできる腫瘍は悪性黒色腫(メラノーマ)、扁平上皮癌などの予後が悪いものも多いです。

診断

悪性黒色腫(メラノーマ)は色素を持って黒っぽく見えることが多いですが、肉眼所見だけでは確実な診断はできないので、「生検」(組織を針で刺したり、一部切除する事)を行ない診断をつけます。

同時に肺や内臓への転移がないか、骨を溶かしていないか、全身の状態は大丈夫か、などを確認するために、レントゲンや血液検査を行うことが多いです。

治療

上記の「できもの」は良性のもの、悪性のものがあります。

見た目だけの判断は難しいことが分かるでしょうか。

「生検」結果に伴い治療を決めていきます。

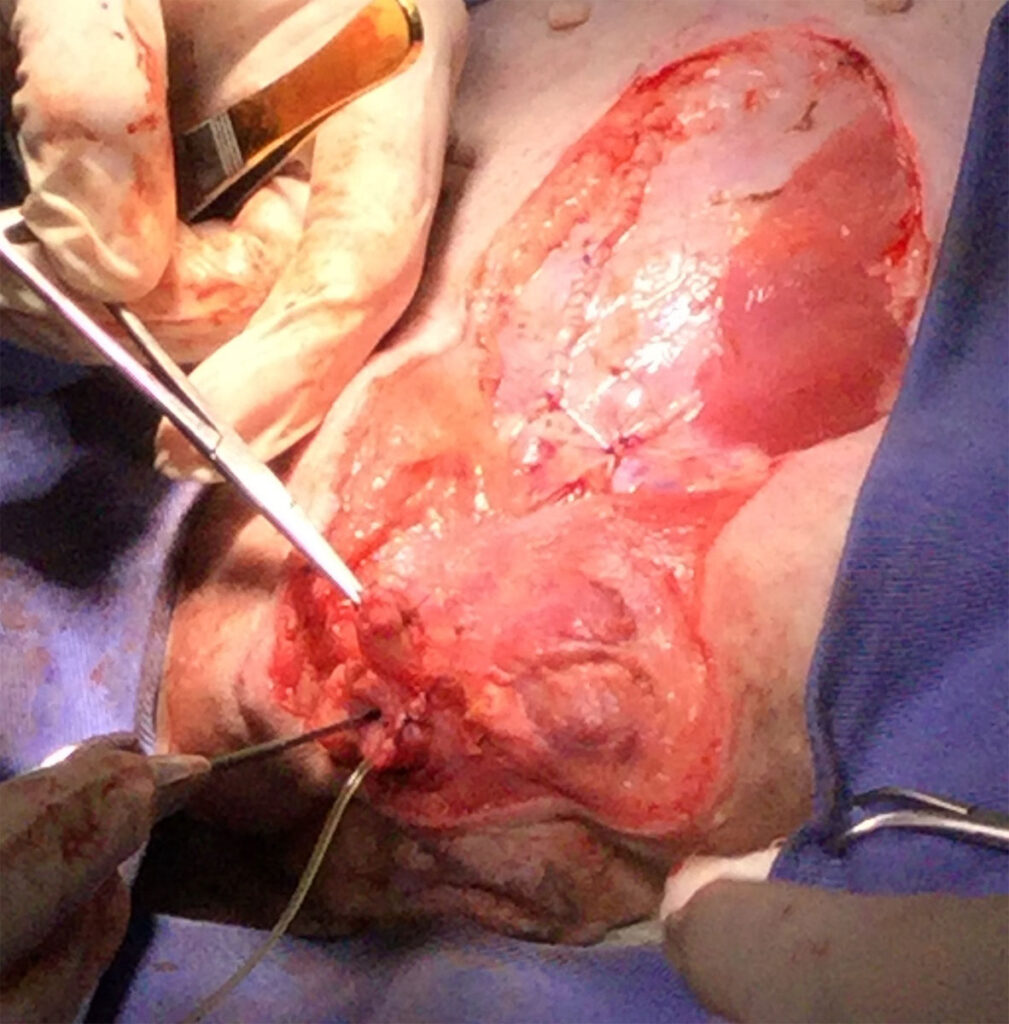

手術

切除生検時の写真を載せています。

病理検査結果では「扁平上皮癌」「線維性エプリス」「メラノーマ」でした。

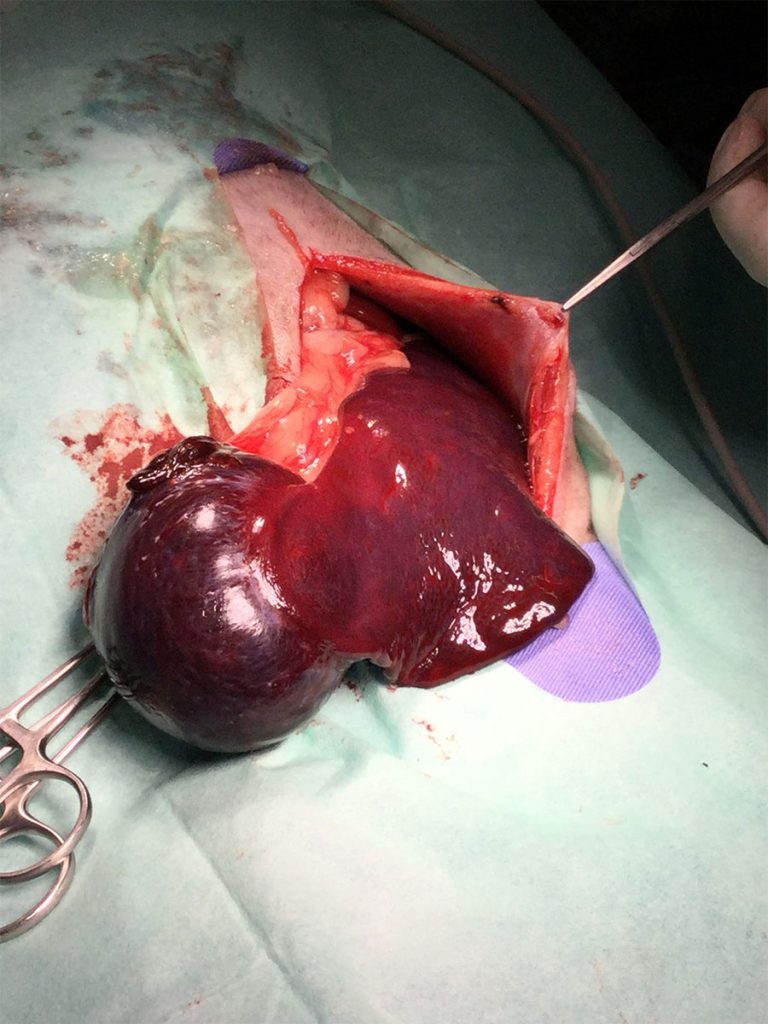

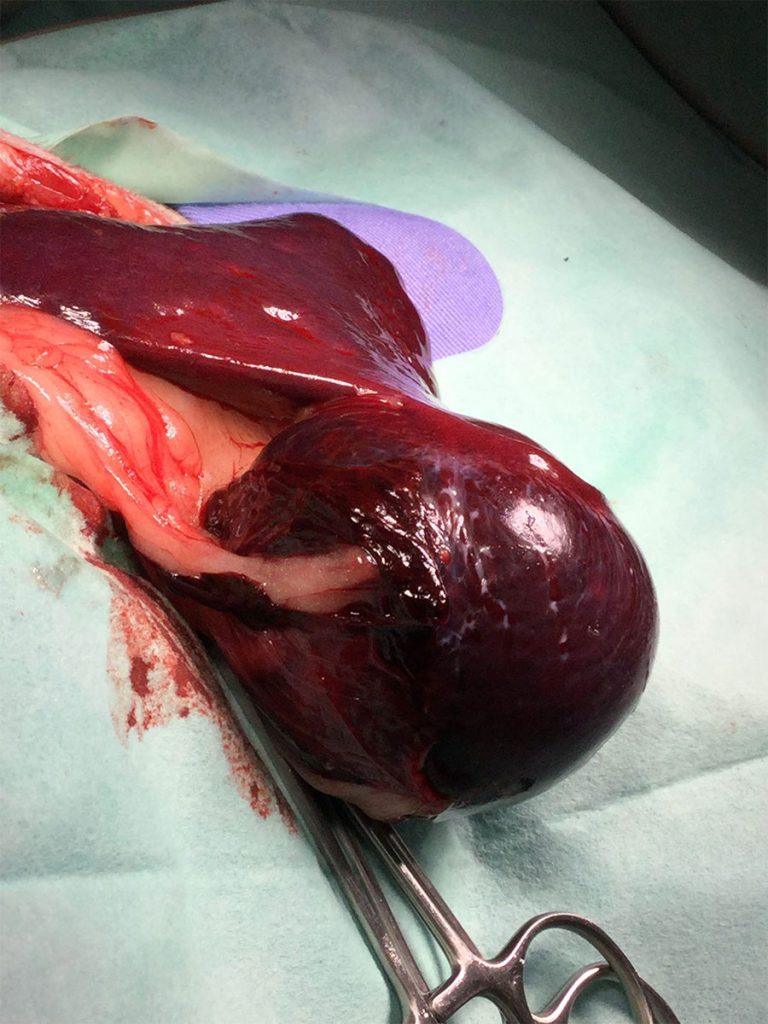

脾臓腫瘍

病態

脾臓とは左脇腹にある臓器です。中高齢の動物で「がん化」することがあります。

脾臓に腫瘤が形成される場合、約半数が良性で半数が悪性と言われています。

悪性病変のうち2/3が血管肉腫と呼ばれる、予後の悪いがんであると言われています。

診断

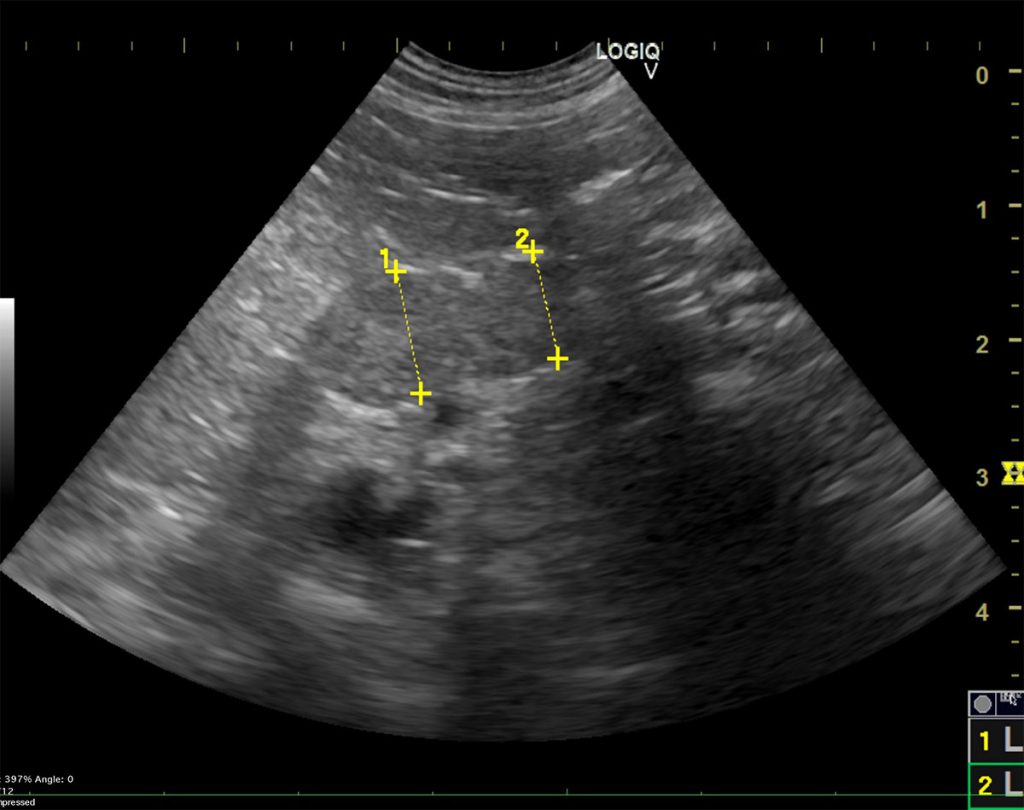

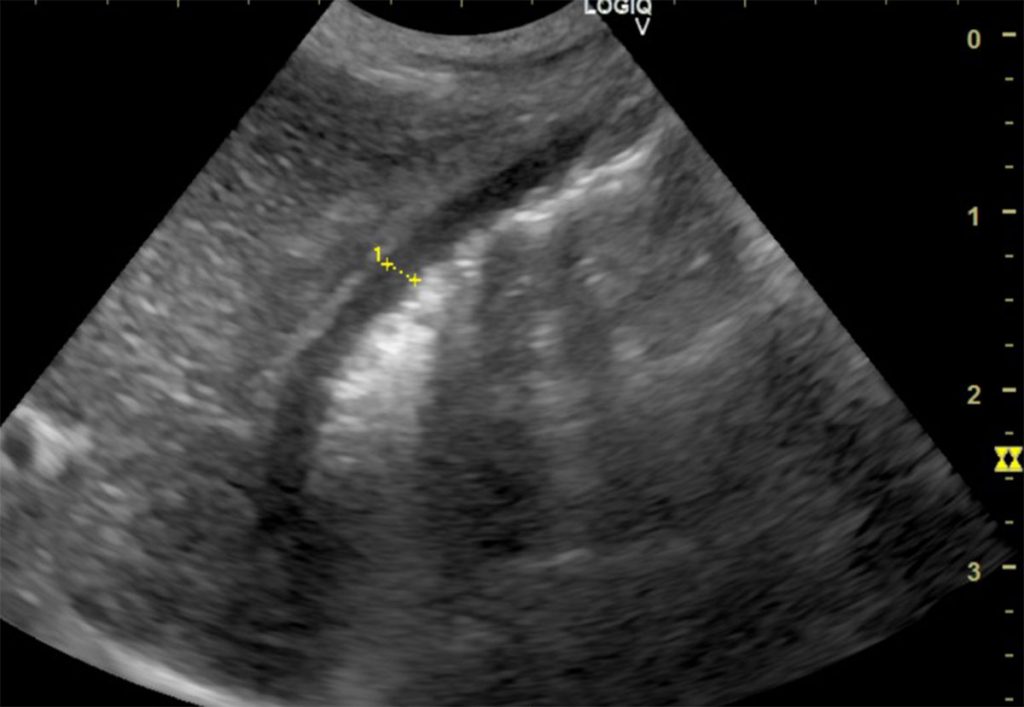

腹部の触診とレントゲン、腹部超音波検査で発見されるケースが多いです。

腫瘤が偶然見つかるケースと、お腹で破裂を起こして見つかるケースがあります。

血液検査、レントゲン、身体検査などで貧血の程度や遠隔転移の有無を判定する必要もあります。

治療

偶然見つかった場合は、腫瘤の大きさを定期的に確認する必要があります。

皮膜を越えて大きくなった脾臓腫瘍は破裂の可能性が高く、良性でも破裂することがあるので脾臓の摘出手術が適応になります。

摘出した脾臓を病理検査することで確定診断となります。

悪性腫瘍であった場合、手術後に抗がん剤による治療が必要になります。

良性であれば摘出後は通常通り生活でき、脾臓がなくとも問題ないと言われています。

脾臓尾部が腫瘍化して、破裂し体調不良となった症例

病理

脾臓:結節性過形成(良性)

この子は良性なので、特に追加治療は必要ありませんでした。

軟部組織肉腫

病態

皮膚と皮下組織の腫瘍の中で、多く発生する腫瘍です。

軟部組織肉腫とは、浸潤・再発が強く、転移は比較的しにくいという傾向がある腫瘍をまとめた名称です。

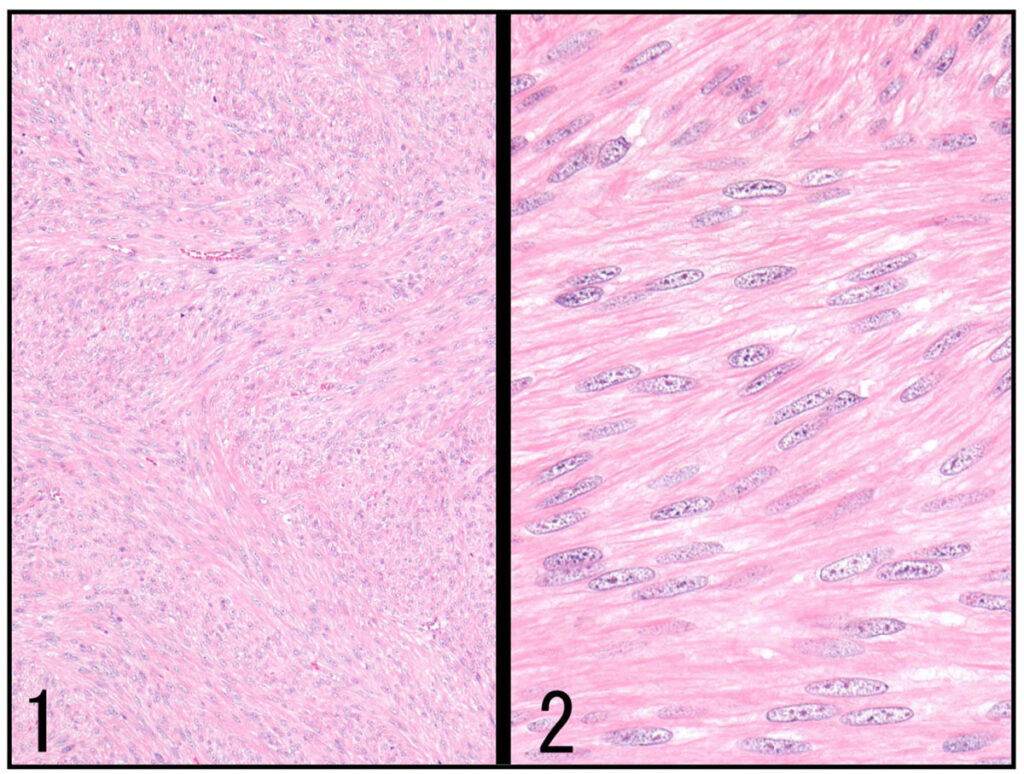

診断

触診と細胞診(針を刺して細胞を見る検査)をして、紡錘形と言われる細胞を採取して、顕微鏡で観察し診断します。確定診断には組織を一部切除する「生検」が必要となります。

治療

外科切除が基本的な治療法です。

発生した場所によっては広く切除できないこともあるので、再発のリスクは相談しながら治療することが多いです。

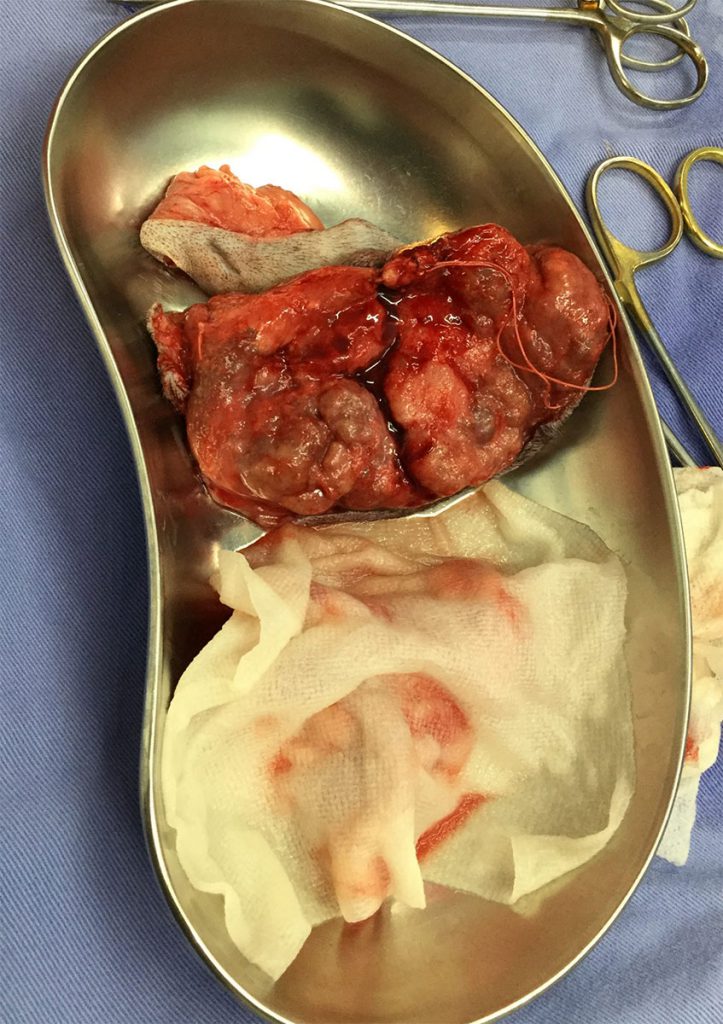

写真の子は腫瘍が自壊(壊れて出血する事)して断脚手術を行いました。

病理結果:血管周皮腫(軟部組織肉腫の代表格です)

脚を切ることは辛い治療ですが、術後2週間で3本足で歩けるようになりました。

術後1年元気で暮らしています。