基底細胞腫

犬の**基底細胞腫(きていさいぼうしゅ)**は、皮膚にできる良性腫瘍の一つです。

高齢の犬でよく見られ、進行がゆっくりで転移の心配がほとんどない腫瘍として知られています。

🐾 1. 症状

基底細胞腫は次のような特徴があります。

● 見た目

「丸くてコロッとしたしこり」

大きさは数ミリ~数センチ

「しこりの表面がつるつるしている」ことが多い

色は「黒っぽい、茶色、ピンク」などさまざま

毛が生えたまま膨らんで見えるものもある

● できやすい場所

「頭」 「首」 「肩」 「背中」など、どこにでもできます。

● 症状の進み方

ゆっくりと大きくなる

痛みや痒みがないことが多いです。

こすれて出血したり、犬が気にして舐めてただれたりすることもあります。

🐾 2. 診断方法

● ① 視診と触診

しこりの形・硬さ・場所をチェックします。

● ② 針吸引細胞診(FNA)

細い針でしこりの細胞を採って顕微鏡で観察します。

多くの場合、この検査で良性かどうかの判断が可能です。

● ③ 組織検査(生検・切除後の病理検査)

しこりを一部、または全部切除して詳しく調べます。

確実に診断できる最も信頼性の高い方法です。

🐾 3. 治療方法

● 基本は「外科手術での切除」

完全に取り除けば再発はほとんどしません。

良性だとしても、今後大きくなる可能性があるため切除が勧められることが多いです。

● 腫瘍が大きい・場所が悪い場合

状況によっては次のような選択肢もありえます。

・部分切除(サイズを小さくする)

・経過観察(高齢や他の病気がある場合)

※基底細胞腫はほとんどが良性のため、放射線治療や抗がん剤治療は通常必要ありません。

🐾 予後

手術で完全に取れれば予後は非常に良好です。

転移はほぼなく、再発もまれです。

🐾 飼い主さんが気をつける点

しこりを見つけたら早めに動物病院で診てもらいましょう

大きくなくても放置するとこすれて炎症を起こす可能性があります。

切除後も、他の場所に新しいしこりができないか定期的にチェックが必要です。

切除前

切除後

切除して1年経過後も再発なく経過良好です。

鼻鏡のメラノーマ

猫ではメラノーマ(悪性黒色腫)の発生は比較的稀で、まだ予後がはっきりわかっていません。今回さらに珍しい鼻鏡発生のメラノーマの治療の症例です。

一般的に猫メラノーマの発生は犬に比べて少なく、大部分は眼球の腫瘍が占めています。

2番目有毛部皮膚に多く、眼瞼、口唇、指先にも形成される。

眼球:80% 皮膚:8% 鼻鏡:2%(Veterinary OncologyNo24 p12より抜粋)

今回は2%の鼻鏡に発生した腫瘍なので、珍しい症例と言えます。

症例 15歳 猫 避妊雌 雑種 鼻のできものが主訴 他院でメラノーマの疑い

診察時 8mmで機能障害なし 6カ月で約20mmまで増大し、出血を伴う状態になってしまいました。

症例は高齢で外科手術を避けて内科治療をしていたのですが、出血がコントロールができなくなり手術することになりました。鼻鏡の切除は外観の変形を伴います。

写真① 手術直後

写真② 麻酔覚醒後

病理結果:悪性メラノーマ 悪性度は中等度で、再発・転移に注意が必要

写真③ 3カ月後

現在高齢ということもあり術後抗がん剤はせずに経過観察中ですが、一般状態は良好で、鼻からの出血や不快感もなくなり、元気に過ごしているとのことです。

猫の骨髄腫関連性疾患(MRD)

比較的稀な疾患の報告です。

12歳 和猫 去勢雄 室内飼育

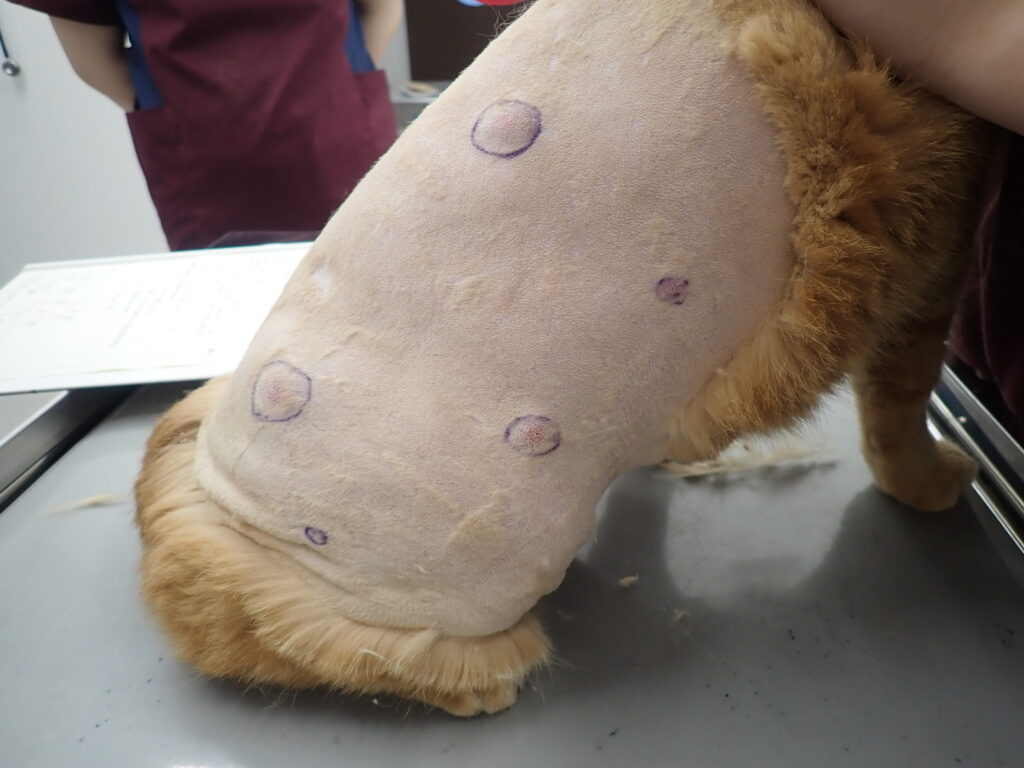

身体にしこりがたくさんできた状態で来院されました。その他の症状は特にありませんでした。

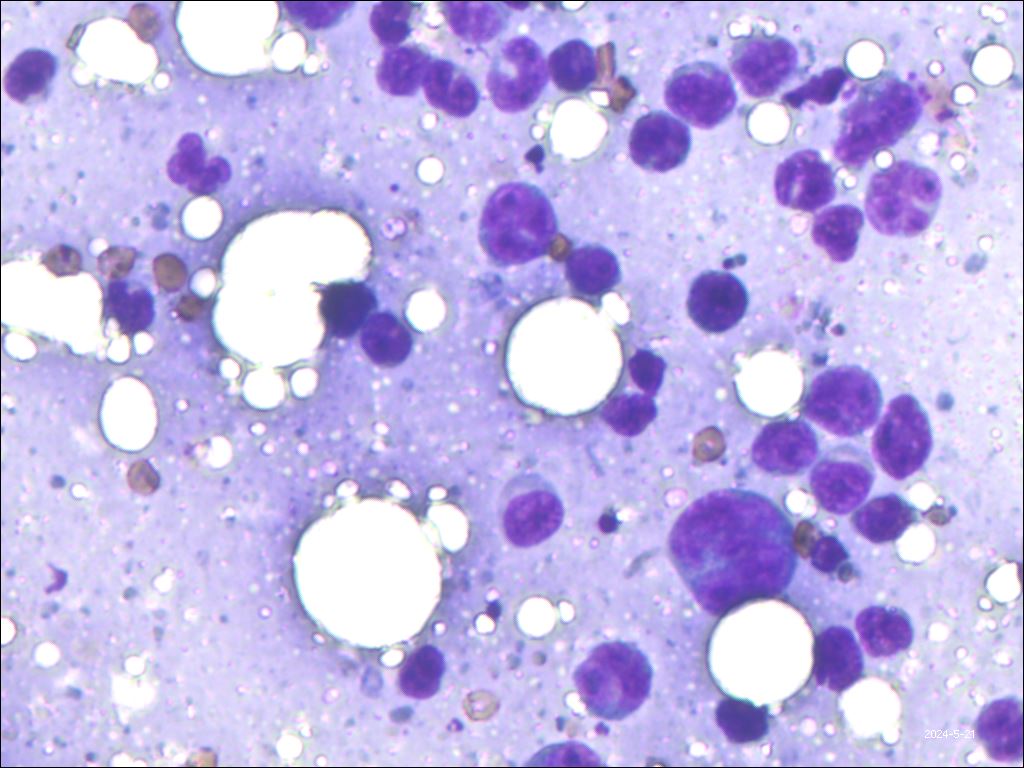

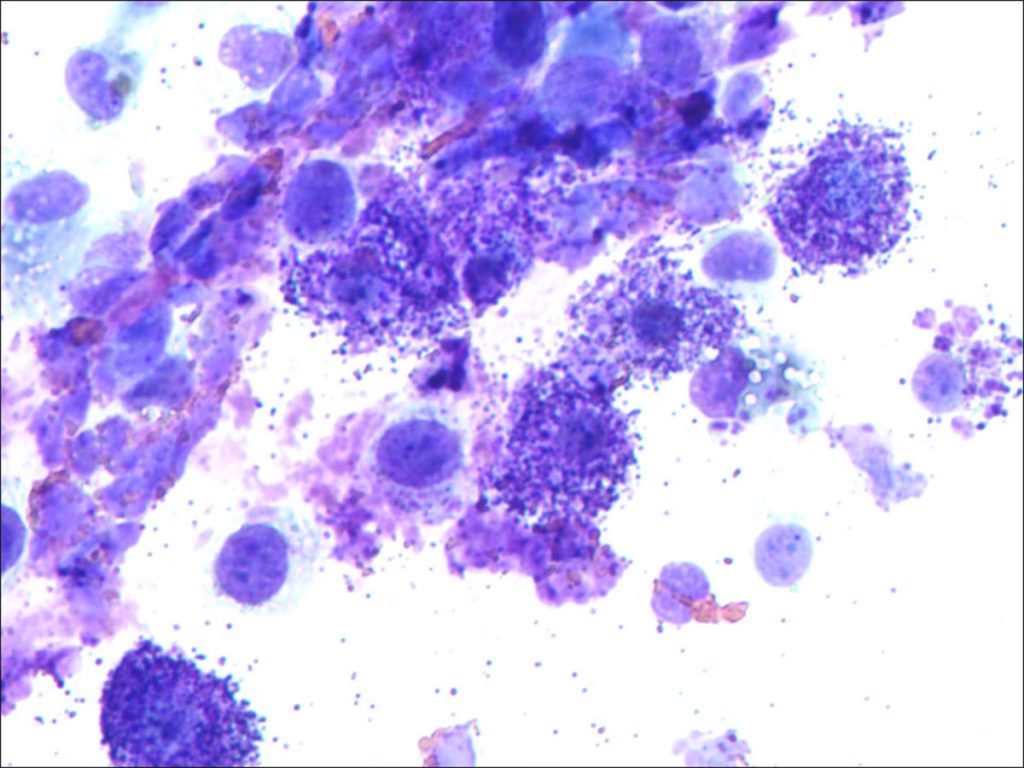

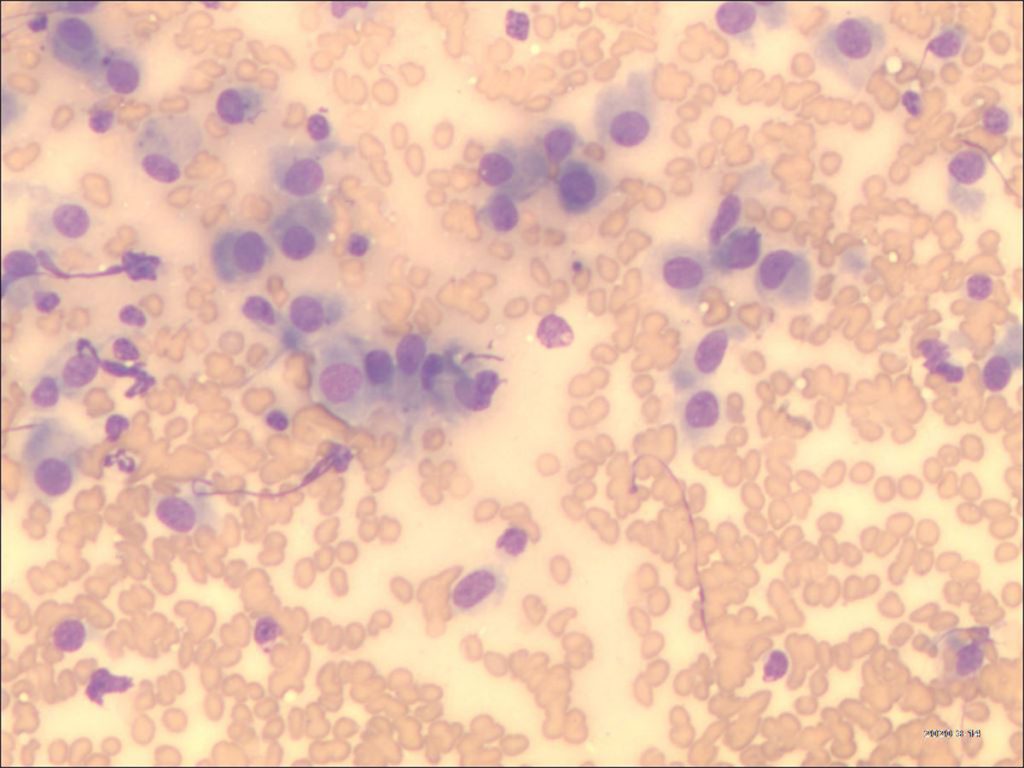

FNA(細胞検査)をすると円形細胞が採取されました。大型核も散見されます。

血液検査では高グロブリン血症がありました。レントゲン、エコー検査で明らかな転移はないと判断し、病変を切除し病理検査を行いました。複数箇所の切除でしたが、無事手術を終え抜糸も出来ました。

病理結果:猫の骨髄腫類縁疾患(Myeloma-related disorder:MRD) MRDとは?

免疫グロブリンを産生する「形質細胞」が単クローナル性に骨髄内で増殖する疾患。

猫のMRDでは67%が髄外性で、髄外の形質細胞が腫瘍化し、骨髄へ浸潤するのではないかと考えられている。

大きく分けて以下に分類される。

(1)骨髄腫(多発性骨髄腫) (2)皮膚の髄外性形質細胞腫 (3)皮膚以外の髄外性形質細胞腫 (4)骨の孤立性形質細胞腫

(5)IgMマクログロブリン血症 (6)免疫グロブリン産生性リンパ腫 (7)形質細胞性白血病

<病理医さんからのコメント>

ネコでは皮膚の髄外性形質細胞腫は単一の腫瘤として発見されることが多く、本例のように小さな病変を多数形成することは比較的稀と考えられます。原発巣として(1)/(3)が存在し、皮膚病変はその皮膚浸潤巣であるという可能性を考慮しておく必要があります。骨髄生検をするのであれば、全身の骨を評価し、骨融解病変が見つかった場合には、その部位から採材することになりますが、レントゲン上で骨融解像が確認されても、骨髄生検組織に腫瘍細胞が含まれないこともあります。内臓に腫瘤が形成されることもありますので、これに関してもチェックが必要です。

MRDは以下を区別する事がとても重要とされています。(*特に①の多発性骨髄腫は予後が悪いと言われています)

- 局所治療できるもの

- 腹部臓器や骨髄増殖性で全身性の治療が必要になるもの

①猫の多発性骨髄腫の予後因子

| 悪性度が高い | 悪性度が高くない |

| 高カルシウム血症 | カルシウム値正常 |

| 病的骨折を伴う骨融解像 | 病的骨折を伴わない骨融解 |

| 貧血 | 貧血なし |

| BJ蛋白尿 | B J蛋白尿なし |

| BUN・CRE上昇 | BUN・CRE正常 |

| 治療後8週間で高蛋白血症あり | 治療後8週間で高蛋白血症なし |

②皮膚の髄外性形質細胞腫

猫での発生は少なく、MRDの30%。その中の60%は単発性で皮膚のみ。

多発性で全身症状が見られる場合は予後が悪く、悪性のMRDが皮膚に病変形成している可能性あり。

<治療>

一部のMRDでは外科手術によって生存期間が延長する可能性もあるが、

転移や多発性骨髄腫に移行する可能性を考えて治療する必要がある。

以下の薬剤を併用する事が一般的。治療成績は一般的に良くない。

- プレドニゾロン(ステロイド)

- メルファラン 又は シクロフォスファミド(抗がん剤)

本症例は術後 高グロブリン血症は改善傾向でしたが、残念ながら術後約4カ月でなくなってしまいました。

ご家族のご好意により死後剖検を行うと、骨を含めた全身転移が起こっている状態でした。

犬と猫の皮膚にできる形質細胞腫瘍は予後が大きく異なり、対応に注意すべき疾患と考えられます。

本例は獣医がん学会誌に投稿しましたので、ご興味ある方はご参照ください。

軟部組織肉腫

病態

皮膚と皮下組織の腫瘍の中で、多く発生する腫瘍です。

軟部組織肉腫とは、浸潤・再発が強く、転移は比較的しにくいという傾向がある腫瘍をまとめた名称です。

診断

触診と細胞診(針を刺して細胞を見る検査)をして、紡錘形と言われる細胞を採取して、顕微鏡で観察し診断します。確定診断には組織を一部切除する「生検」が必要となります。

治療

外科切除が基本的な治療法です。

発生した場所によっては広く切除できないこともあるので、再発のリスクは相談しながら治療することが多いです。

写真の子は腫瘍が自壊(壊れて出血する事)して断脚手術を行いました。

病理結果:血管周皮腫(軟部組織肉腫の代表格です)

脚を切ることは辛い治療ですが、術後2週間で3本足で歩けるようになりました。

術後1年元気で暮らしています。

肥満細胞腫

病態

犬や猫に多発する腫瘍で、特に犬の皮膚腫瘍では最も発生が多く、猫の皮膚腫瘍では2番目に発生が多いのがこの「肥満細胞腫」です。

また加齢とともに、発生頻度が高くなる傾向があります。

皮膚には「しこり」ができて、見た目や触診だけでは脂肪腫などの良性腫瘍とはっきり区別がつきません。

発生場所や「悪性度」(癌の悪さ)で治療方針が大きく異なります。

肥満細胞種の外観例

診断

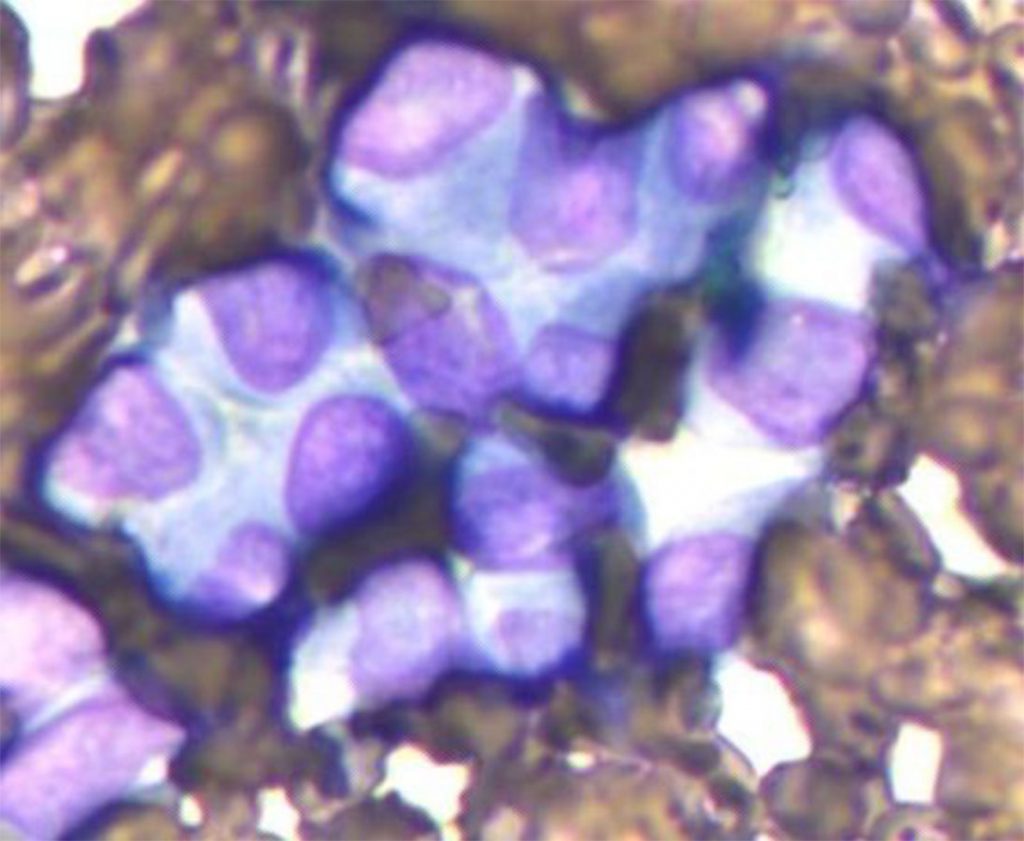

前述の様に視診(見た目)や触診(触り心地)のみでは診断困難のため、針吸引で細胞を採取し、顕微鏡で以下のような細胞を見つけ診断します。

治療

外科的切除、化学療法、放射線療法などが主な治療法となります。

外科手術では可能な範囲で広く切除することが推奨されています。

手術後の「病理検査」で肥満細胞腫の「悪性度」を判定し、補助療法の必要性を検討します。

皮膚組織球種

病態

皮膚と皮下組織の腫瘍の中で、多く発生する良性腫瘍です。

赤色ドーム状のものが多く、直径は1~2cmです。

多くは若齢犬の頭部や耳介、四肢に発生します。

診断

典型的な見た目に加え、細胞診(針を刺して細胞を見る検査)で診断します。

治療

特に治療は必要がなく、通常は3ヵ月以内に自然退縮します。

小さくならない場合や、動物が気にする場合のみ切除を検討します。

扁平上皮癌

病態

皮膚扁平上皮癌

初期には、表皮の日焼けした部分に皮膚炎が起こり、被毛が抜け皮膚の白い部分に病巣が発生します。

犬では、頭部と腹部、爪床(爪の根元)によく発生します。

猫では、耳翼、瞼、鼻鏡部に発生し、眼青色の白被毛の猫によくみられるといわれています。

口腔内扁平上皮癌

口腔内の腫瘍では発生頻度が非常に高いと言われています。

転移は少ないですが、局所浸潤性(骨を溶かす)が強く、痛みを伴う場合もあります。

症例

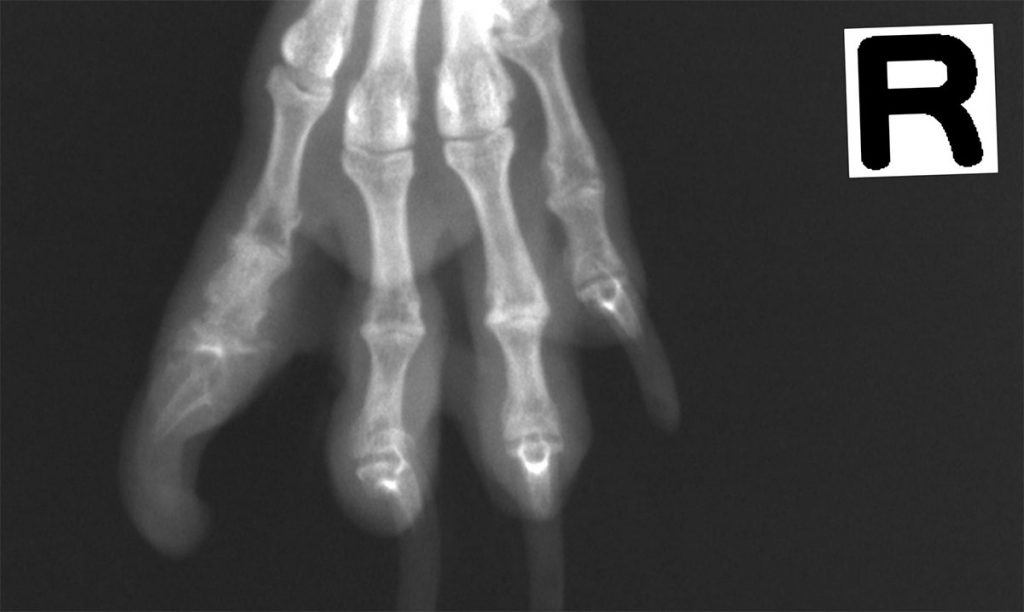

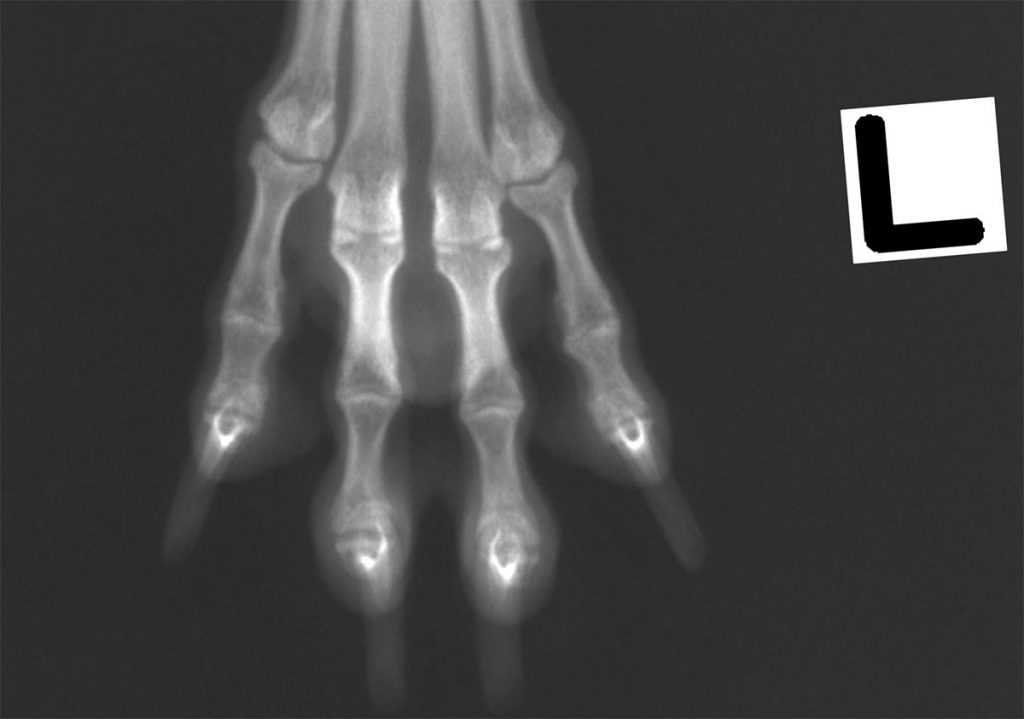

爪床にできた扁平上皮癌の治療例です。

右足の痛み(足を上げている)で来院されました。

右足の指(写真一番左)が腫れており、レントゲン写真では反対(正常)と比較すると骨融解(骨が崩れ溶けている)が見られます。

治療は切除が適応となり、切除後の病理検査で扁平上皮癌と確定しました。

現在は再発・転移もなく、経過良好です。