比較的稀な疾患の報告です。

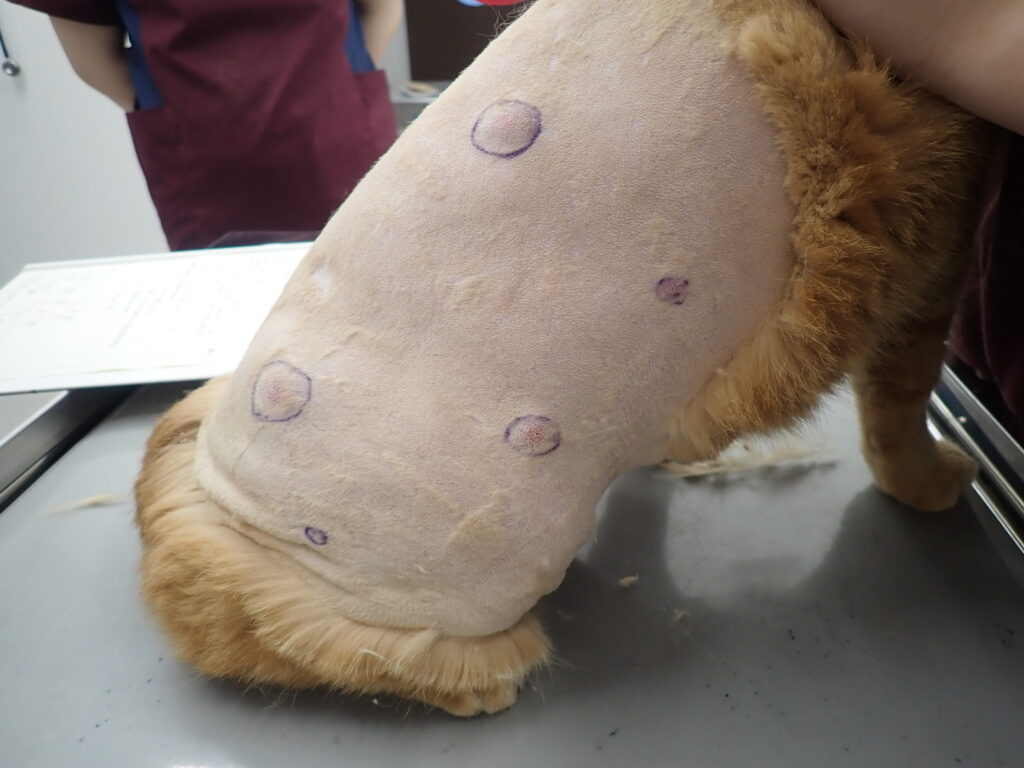

12歳 和猫 去勢雄 室内飼育

身体にしこりがたくさんできた状態で来院されました。その他の症状は特にありませんでした。

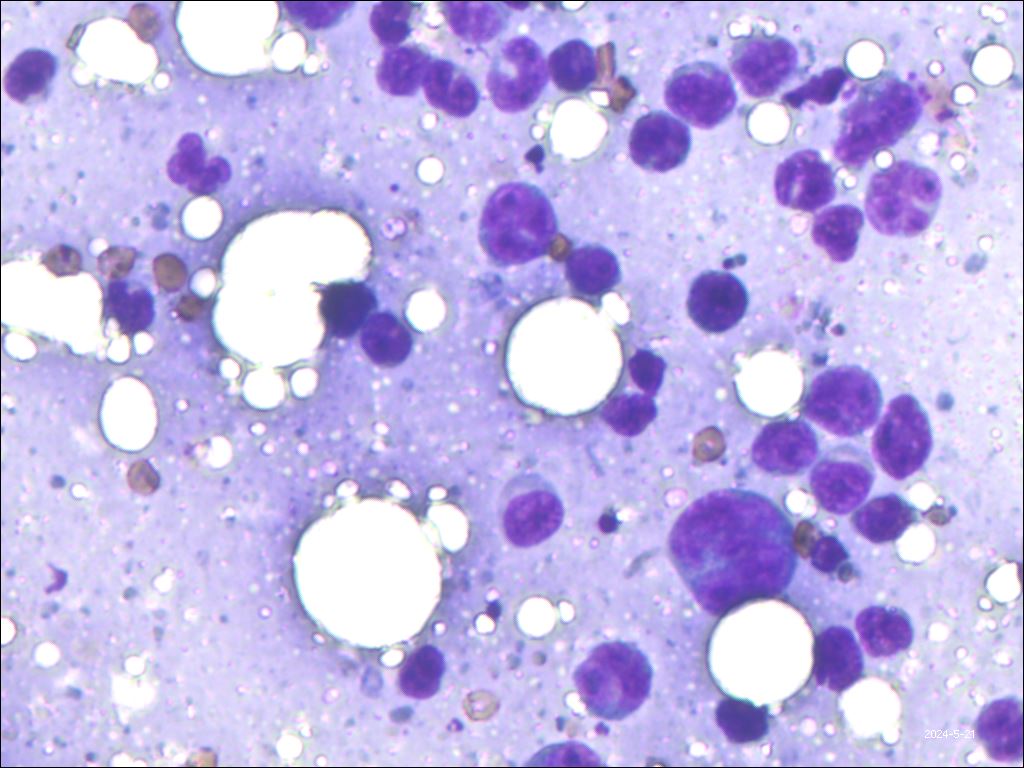

FNA(細胞検査)をすると円形細胞が採取されました。大型核も散見されます。

血液検査では高グロブリン血症がありました。レントゲン、エコー検査で明らかな転移はないと判断し、病変を切除し病理検査を行いました。複数箇所の切除でしたが、無事手術を終え抜糸も出来ました。

病理結果:猫の骨髄腫類縁疾患(Myeloma-related disorder:MRD) MRDとは?

免疫グロブリンを産生する「形質細胞」が単クローナル性に骨髄内で増殖する疾患。

猫のMRDでは67%が髄外性で、髄外の形質細胞が腫瘍化し、骨髄へ浸潤するのではないかと考えられている。

大きく分けて以下に分類される。

(1)骨髄腫(多発性骨髄腫) (2)皮膚の髄外性形質細胞腫 (3)皮膚以外の髄外性形質細胞腫 (4)骨の孤立性形質細胞腫

(5)IgMマクログロブリン血症 (6)免疫グロブリン産生性リンパ腫 (7)形質細胞性白血病

<病理医さんからのコメント>

ネコでは皮膚の髄外性形質細胞腫は単一の腫瘤として発見されることが多く、本例のように小さな病変を多数形成することは比較的稀と考えられます。原発巣として(1)/(3)が存在し、皮膚病変はその皮膚浸潤巣であるという可能性を考慮しておく必要があります。骨髄生検をするのであれば、全身の骨を評価し、骨融解病変が見つかった場合には、その部位から採材することになりますが、レントゲン上で骨融解像が確認されても、骨髄生検組織に腫瘍細胞が含まれないこともあります。内臓に腫瘤が形成されることもありますので、これに関してもチェックが必要です。

MRDは以下を区別する事がとても重要とされています。(*特に①の多発性骨髄腫は予後が悪いと言われています)

- 局所治療できるもの

- 腹部臓器や骨髄増殖性で全身性の治療が必要になるもの

①猫の多発性骨髄腫の予後因子

| 悪性度が高い | 悪性度が高くない |

| 高カルシウム血症 | カルシウム値正常 |

| 病的骨折を伴う骨融解像 | 病的骨折を伴わない骨融解 |

| 貧血 | 貧血なし |

| BJ蛋白尿 | B J蛋白尿なし |

| BUN・CRE上昇 | BUN・CRE正常 |

| 治療後8週間で高蛋白血症あり | 治療後8週間で高蛋白血症なし |

②皮膚の髄外性形質細胞腫

猫での発生は少なく、MRDの30%。その中の60%は単発性で皮膚のみ。

多発性で全身症状が見られる場合は予後が悪く、悪性のMRDが皮膚に病変形成している可能性あり。

<治療>

一部のMRDでは外科手術によって生存期間が延長する可能性もあるが、

転移や多発性骨髄腫に移行する可能性を考えて治療する必要がある。

以下の薬剤を併用する事が一般的。治療成績は一般的に良くない。

- プレドニゾロン(ステロイド)

- メルファラン 又は シクロフォスファミド(抗がん剤)

本症例は術後 高グロブリン血症は改善傾向でしたが、残念ながら術後約4カ月でなくなってしまいました。

ご家族のご好意により死後剖検を行うと、骨を含めた全身転移が起こっている状態でした。

犬と猫の皮膚にできる形質細胞腫瘍は予後が大きく異なり、対応に注意すべき疾患と考えられます。

本例は獣医がん学会誌に投稿しましたので、ご興味ある方はご参照ください。