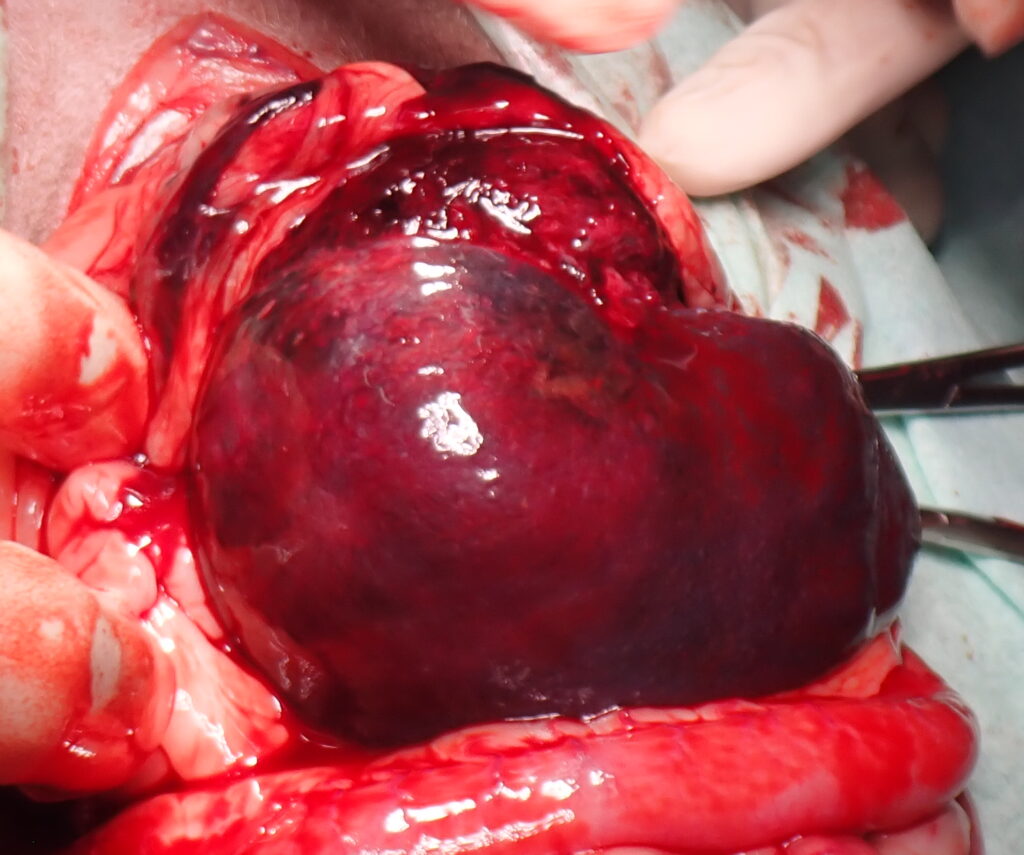

脾臓破裂

動物の脾臓破裂とは?

脾臓(ひぞう)は、お腹の中にある血液に関係する臓器で、古くなった血液を処理する・体を病気から守るといった役割があります。

脾臓破裂とは、この脾臓が裂けたり傷ついたりして、お腹の中で出血してしまう状態です。

特に犬や猫では命に関わる緊急病気です。

《どんな原因で起こるの?》

① 外傷

・交通事故

・高い所から落ちた

・強くぶつけた

② 病気によるもの(犬で多い)

・脾臓の腫瘍(しゅよう)

特に高齢犬では多く、突然破裂することがあります

・脾臓の腫れ

・血液の病気

※ 外傷がなくても、突然起こることがあるのが特徴です。

《こんな症状が見られます》

・元気がない、ぐったりする

・食欲が急になくなる

・お腹が膨らんだ感じ

・歯ぐきや舌が白っぽい(貧血)

・呼吸が荒い

・ふらつく、倒れる、失神

⚠️ 出血が多いと、短時間で急激に悪化します。

《動物病院では何をするの?》

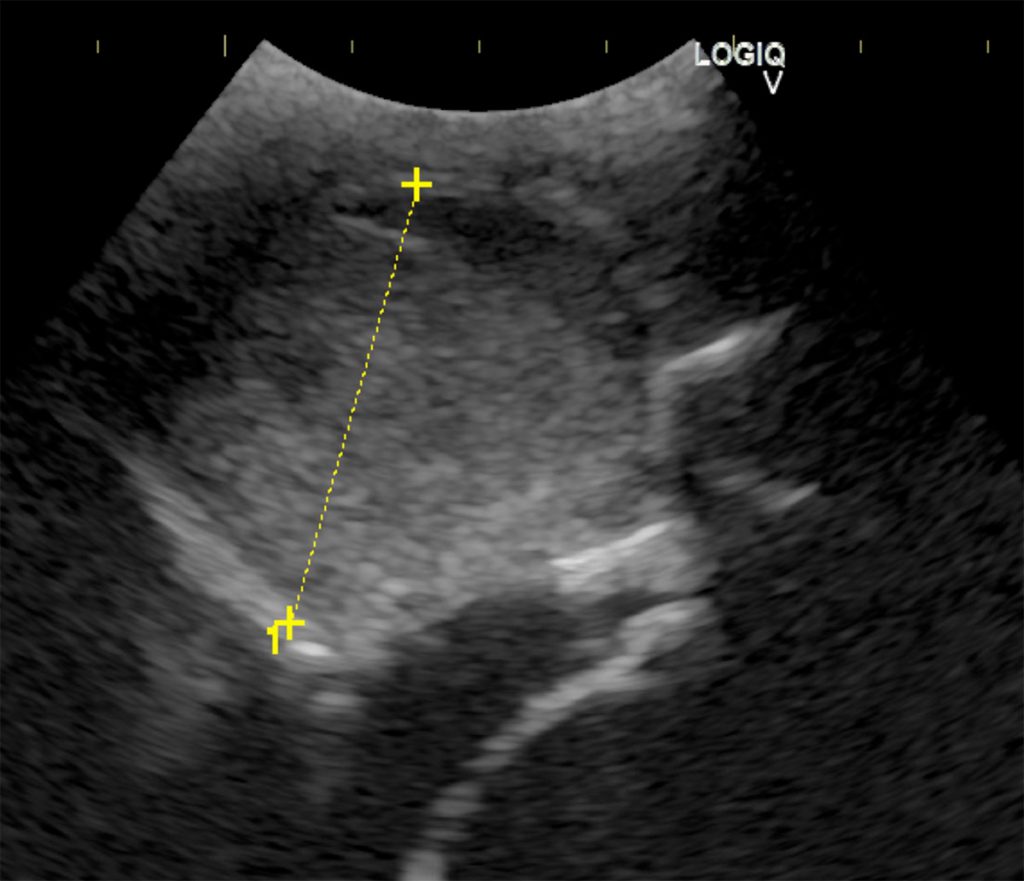

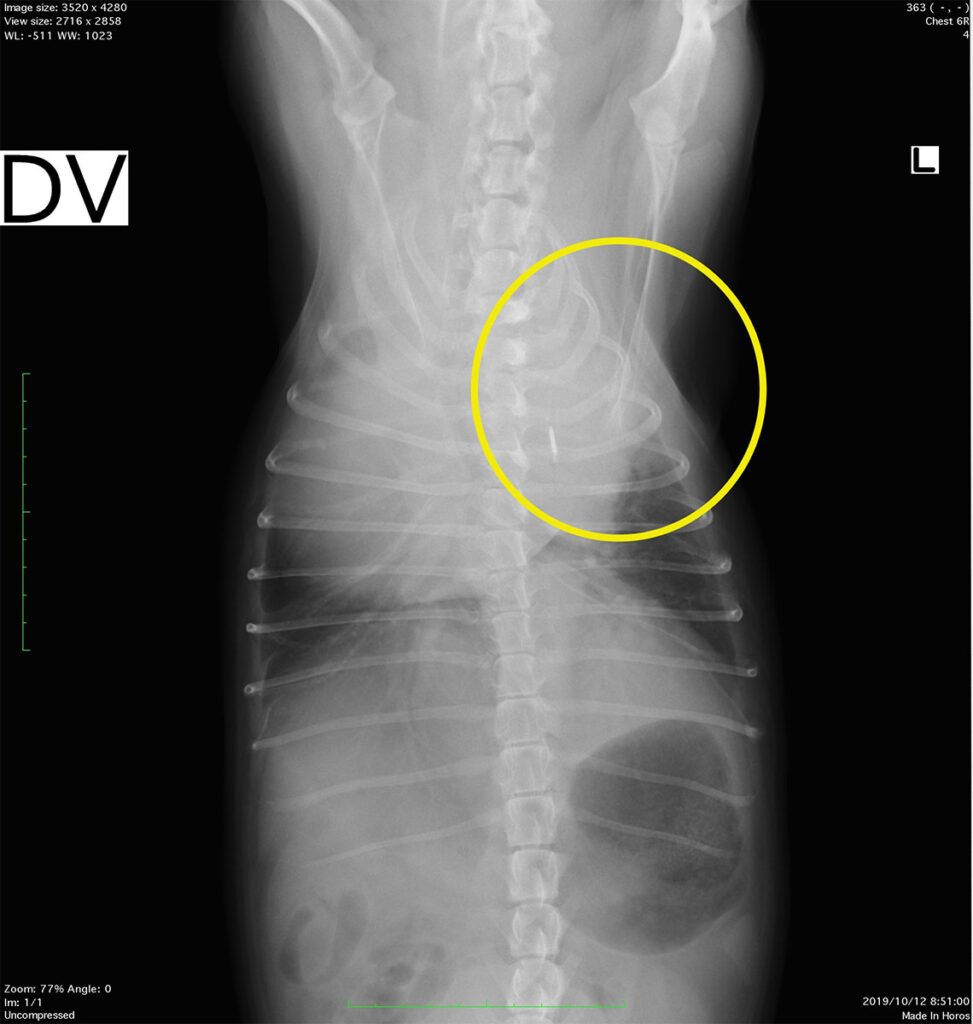

・超音波検査でお腹の中の出血を確認

・血液検査で貧血の有無を確認

・必要に応じてレントゲンやCT

《治療方法》

*状態が安定している場合

点滴・経過観察など

*出血が止まらない場合

緊急手術(脾臓摘出) *犬や猫は脾臓がなくても生活できます

※ 腫瘍が原因の場合、命を救うには手術が必要になることが多いです。

《飼い主さんができる大切なこと》

「急に元気がなくなった」は危険サイン

歯ぐきの色をチェック(白い=要注意) 高齢犬・大型犬は特に注意

👉 少しでもおかしいと思ったら、すぐ動物病院へ。

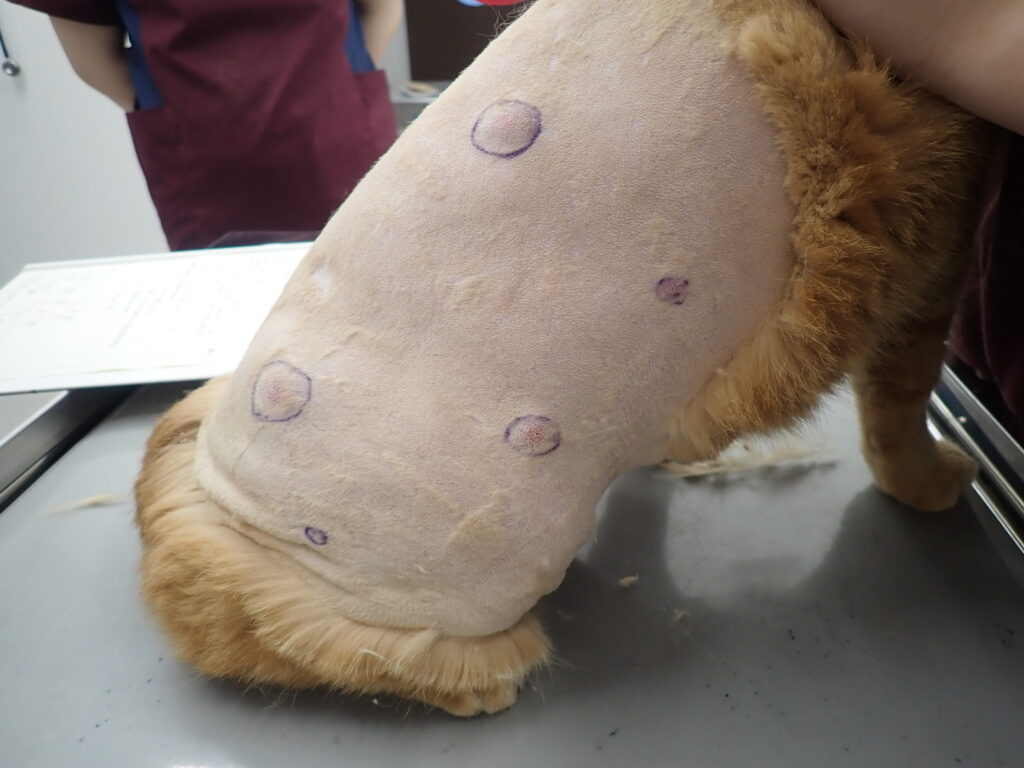

基底細胞腫

犬の**基底細胞腫(きていさいぼうしゅ)**は、皮膚にできる良性腫瘍の一つです。

高齢の犬でよく見られ、進行がゆっくりで転移の心配がほとんどない腫瘍として知られています。

🐾 1. 症状

基底細胞腫は次のような特徴があります。

● 見た目

「丸くてコロッとしたしこり」

大きさは数ミリ~数センチ

「しこりの表面がつるつるしている」ことが多い

色は「黒っぽい、茶色、ピンク」などさまざま

毛が生えたまま膨らんで見えるものもある

● できやすい場所

「頭」 「首」 「肩」 「背中」など、どこにでもできます。

● 症状の進み方

ゆっくりと大きくなる

痛みや痒みがないことが多いです。

こすれて出血したり、犬が気にして舐めてただれたりすることもあります。

🐾 2. 診断方法

● ① 視診と触診

しこりの形・硬さ・場所をチェックします。

● ② 針吸引細胞診(FNA)

細い針でしこりの細胞を採って顕微鏡で観察します。

多くの場合、この検査で良性かどうかの判断が可能です。

● ③ 組織検査(生検・切除後の病理検査)

しこりを一部、または全部切除して詳しく調べます。

確実に診断できる最も信頼性の高い方法です。

🐾 3. 治療方法

● 基本は「外科手術での切除」

完全に取り除けば再発はほとんどしません。

良性だとしても、今後大きくなる可能性があるため切除が勧められることが多いです。

● 腫瘍が大きい・場所が悪い場合

状況によっては次のような選択肢もありえます。

・部分切除(サイズを小さくする)

・経過観察(高齢や他の病気がある場合)

※基底細胞腫はほとんどが良性のため、放射線治療や抗がん剤治療は通常必要ありません。

🐾 予後

手術で完全に取れれば予後は非常に良好です。

転移はほぼなく、再発もまれです。

🐾 飼い主さんが気をつける点

しこりを見つけたら早めに動物病院で診てもらいましょう

大きくなくても放置するとこすれて炎症を起こす可能性があります。

切除後も、他の場所に新しいしこりができないか定期的にチェックが必要です。

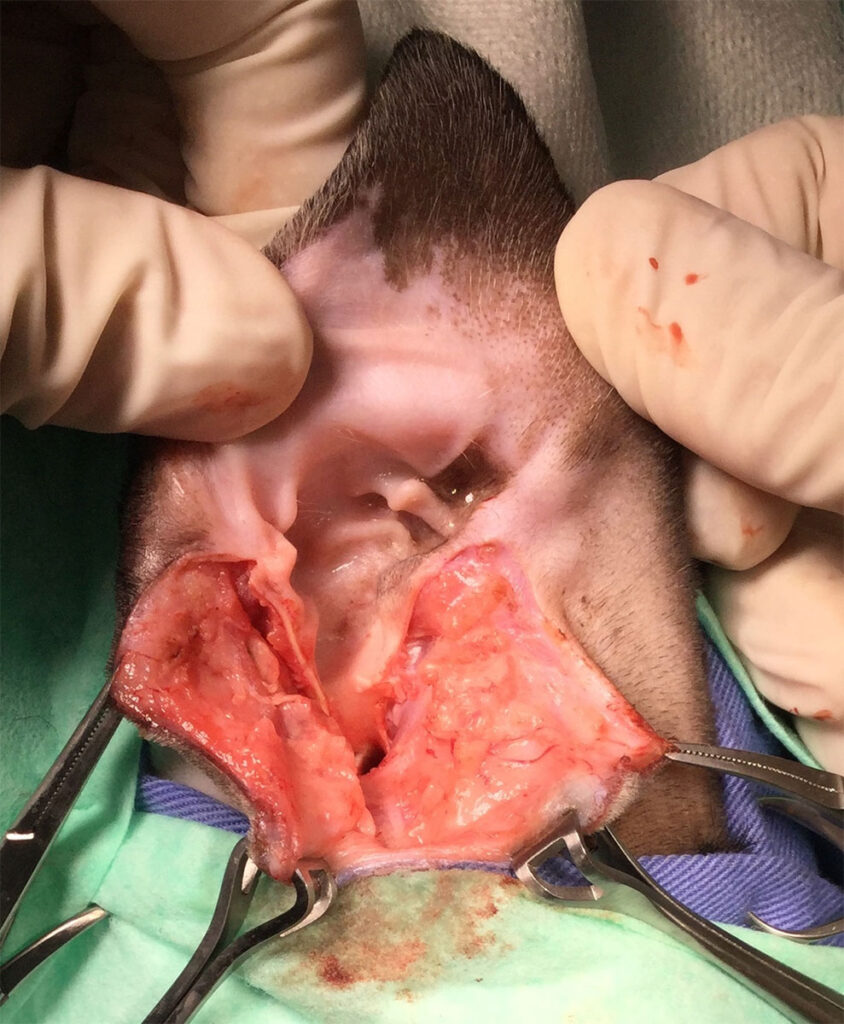

切除前

切除後

切除して1年経過後も再発なく経過良好です。

耳道ポリープ

1. 耳道ポリープとは

犬や猫の耳道ポリープとは、耳の穴(外耳道)の奥や中耳(鼓膜のさらに奥)に発生する良性の「できもの」です。

特に若齢な猫に多く発生し、その多くは「炎症性ポリープ」と呼ばれます。

ポリープが大きくなると耳道を塞いだり、中耳炎を引き起こしたりして、さまざまなトラブルの原因となります。

(画像:正常な耳道)

(画像:耳道内に見られるポリープ)

2. 主な症状

耳を強く掻く、頭を振る、耳を痛がるなど、外耳炎に似た症状が続くまたは再発する

**耳垂れ(耳漏)**が出る(膿や悪臭を伴うことが多い)

外耳炎の治療を続けても治らない

【猫でよく見られる症状】

ポリープが喉の奥(鼻咽頭)に伸びた場合

→ 鼻づまり・いびき・呼吸が苦しそう などの呼吸器症状

【重度の中耳炎を併発した場合】

ふらつき、頭の傾きなどの前庭症状(平衡感覚の異常)

3. 診断と治療

🔍 診断

耳の中を詳しく観察するために

ビデオオトスコープ(耳科用内視鏡)検査が非常に有効です。

また、X線検査やCT検査で中耳や鼻咽頭の状態を確認することもあります。

確定診断には、切除した組織の病理検査が必要です。

🩺 治療

基本治療は、ポリープを根本から取り除く外科的切除です。

内視鏡を用いて低侵襲に切除できる場合もありますが、特に猫の炎症性ポリープでは、

**再発防止のために中耳の骨を開けて根元から除去する「鼓室胞骨切り術」**が必要なこともあります。

手術後は、炎症や中耳炎の治療のために

**抗生剤や抗炎症薬(ステロイドなど)**を使用します。

(画像:内視鏡手術中)

4. 飼い主様へ

「外耳炎が長引いている」「何度治療しても再発する」といった場合、

耳道の奥にポリープが隠れている可能性があります。

症状の悪化や中耳炎の進行を防ぐためにも、

気になる症状があれば、お早めに動物病院にご相談ください。

犬の膣腫瘍

愛犬に見られる「膣腫瘍」って?

― 早めの気づきとケアが大切です ―

膣腫瘍(ちつしゅよう)は特に中高齢の女の子(メス犬)によく見られる病気です。

このページでは、膣腫瘍について、飼い主さんにもわかりやすくご説明します。

※ページ下部に膣腫瘍の写真を掲載しています。苦手な方はご注意ください。

■ 膣腫瘍とは?

「膣腫瘍」は、わんちゃんの膣の中に“できもの”ができる病気です。

多くの場合、しこりのような腫れが見つかり、出血やおりものが出ることもあります。

腫瘍には良性と悪性があり、見た目だけでは判断が難しいこともあります。

特に高齢で避妊していない子はリスクが高くなります。

■ こんな症状があったら要注意!

おしっこが出にくそう/回数が増えた

外陰部(陰部)から血が出ている、おりものが出る

陰部が腫れている、しこりがある

わんちゃんがしきりに陰部をなめている

元気や食欲がない

これらのサインに気づいたら、なるべく早く動物病院での診察をおすすめします。

■ 原因と予防

膣腫瘍の原因ははっきりとは分かっていませんが、ホルモンの影響が関わっていると考えられています。

そのため、避妊手術を受けていない高齢の女の子に多く見られます。

【予防のポイント】

若いうちの避妊手術が、膣や子宮の腫瘍予防につながります

日頃から陰部まわりの様子を見て、変化に気づくことが大切です

■ どんな治療をするの?

膣腫瘍の治療は、腫瘍のタイプや大きさ、進行の程度によって変わります。

主な治療法は以下の通りです:

🩺 手術による切除:良性のものや、初期の悪性腫瘍には効果的です

💊 抗がん剤治療:一部の悪性腫瘍や「TVT(伝染性性器腫瘍)」という特殊な腫瘍に使います

📋 経過観察:小さくて症状のない腫瘍の場合、定期的に様子を見ることもあります

治療の方法は、検査の結果をもとに獣医師とよく相談して決めていきます。

■ 早期発見が、わんちゃんの笑顔を守ります

膣腫瘍は、初めのうちは症状がわかりにくいこともあります。

でも、飼い主さんのちょっとした気づきが、わんちゃんの健康を守る大きな一歩になります。

「最近なんとなく様子が違うかも…」と感じたら、どうぞお気軽にご相談ください。

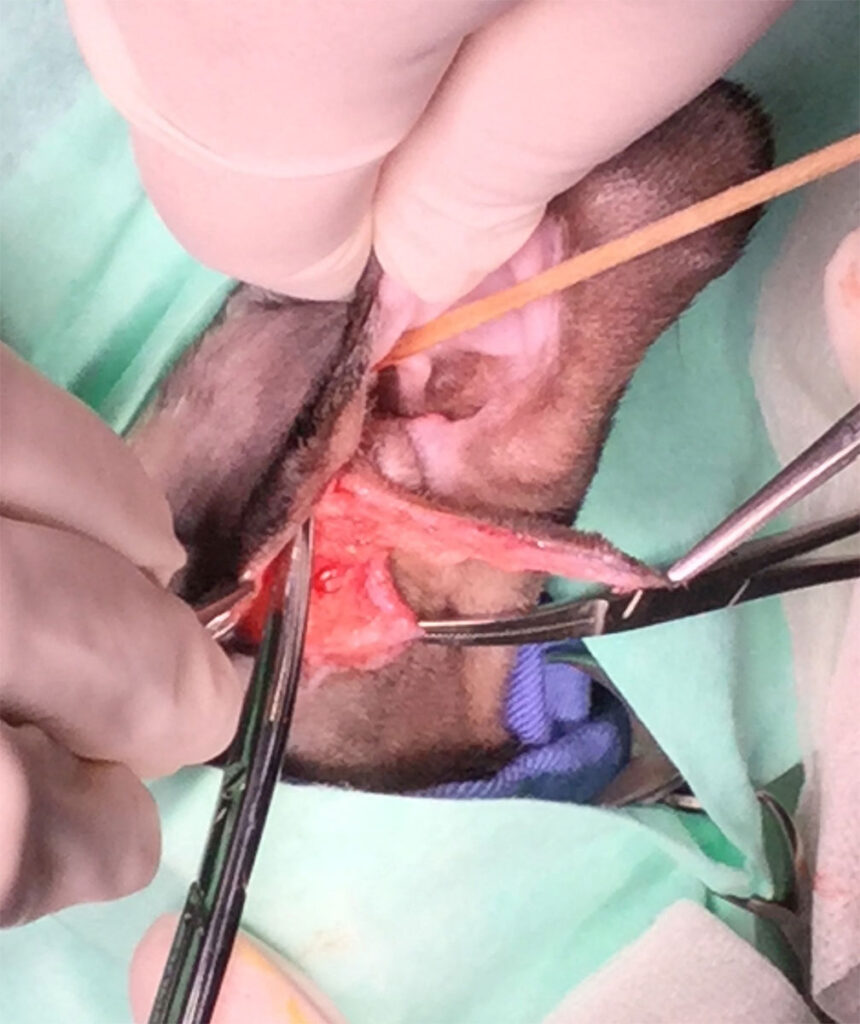

■ 膣腫瘍の写真について

以下に、実際の膣腫瘍の写真を掲載しています。

診断や治療の参考になるよう、獣医師の監修のもと掲載しておりますが、出血や腫れのある画像も含まれますので、苦手な方は閲覧にご注意ください。

犬の膣腫瘍切除前の写真

👉

鼻鏡のメラノーマ

猫ではメラノーマ(悪性黒色腫)の発生は比較的稀で、まだ予後がはっきりわかっていません。今回さらに珍しい鼻鏡発生のメラノーマの治療の症例です。

一般的に猫メラノーマの発生は犬に比べて少なく、大部分は眼球の腫瘍が占めています。

2番目有毛部皮膚に多く、眼瞼、口唇、指先にも形成される。

眼球:80% 皮膚:8% 鼻鏡:2%(Veterinary OncologyNo24 p12より抜粋)

今回は2%の鼻鏡に発生した腫瘍なので、珍しい症例と言えます。

症例 15歳 猫 避妊雌 雑種 鼻のできものが主訴 他院でメラノーマの疑い

診察時 8mmで機能障害なし 6カ月で約20mmまで増大し、出血を伴う状態になってしまいました。

症例は高齢で外科手術を避けて内科治療をしていたのですが、出血がコントロールができなくなり手術することになりました。鼻鏡の切除は外観の変形を伴います。

写真① 手術直後

写真② 麻酔覚醒後

病理結果:悪性メラノーマ 悪性度は中等度で、再発・転移に注意が必要

写真③ 3カ月後

現在高齢ということもあり術後抗がん剤はせずに経過観察中ですが、一般状態は良好で、鼻からの出血や不快感もなくなり、元気に過ごしているとのことです。

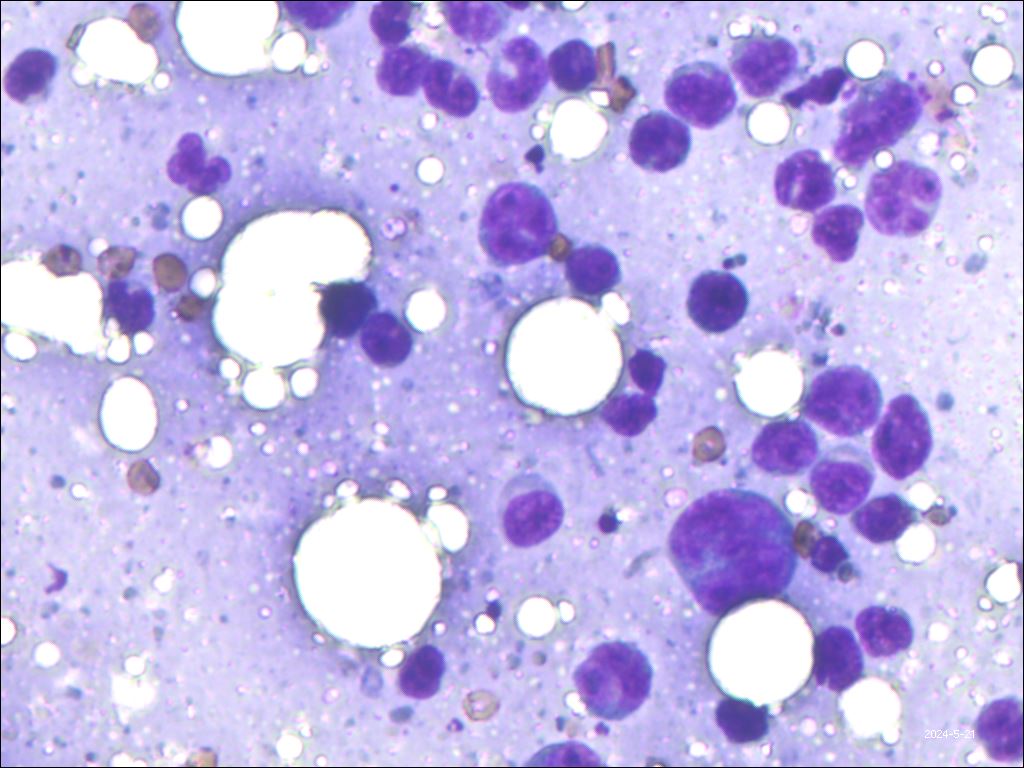

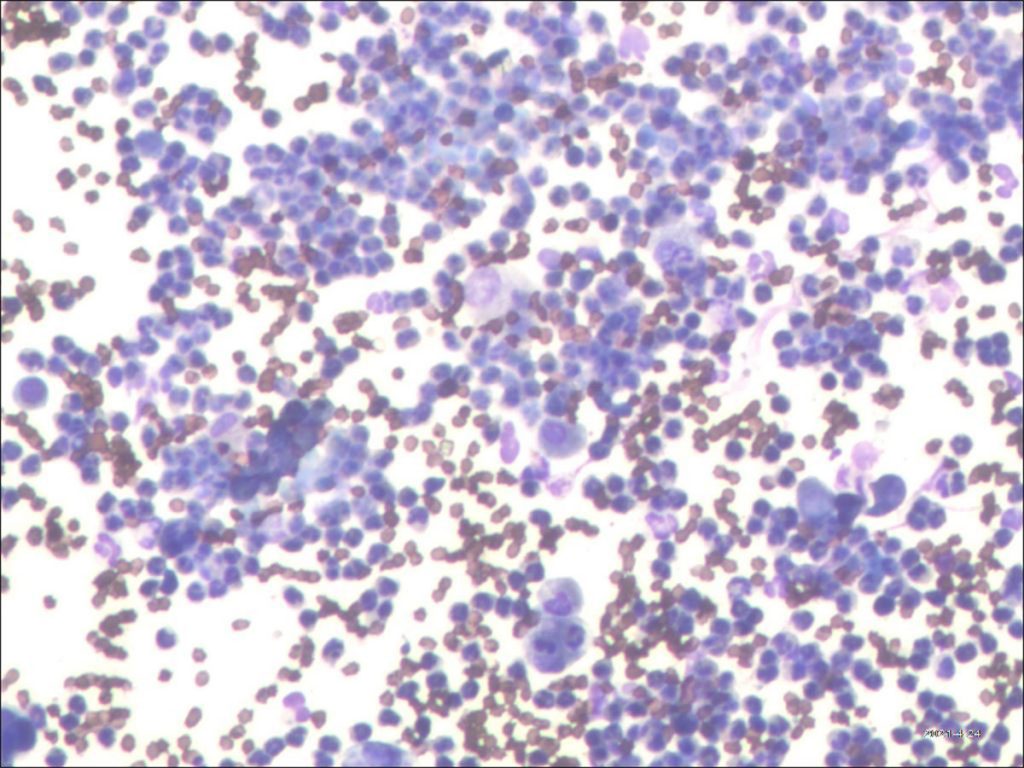

猫の骨髄腫関連性疾患(MRD)

比較的稀な疾患の報告です。

12歳 和猫 去勢雄 室内飼育

身体にしこりがたくさんできた状態で来院されました。その他の症状は特にありませんでした。

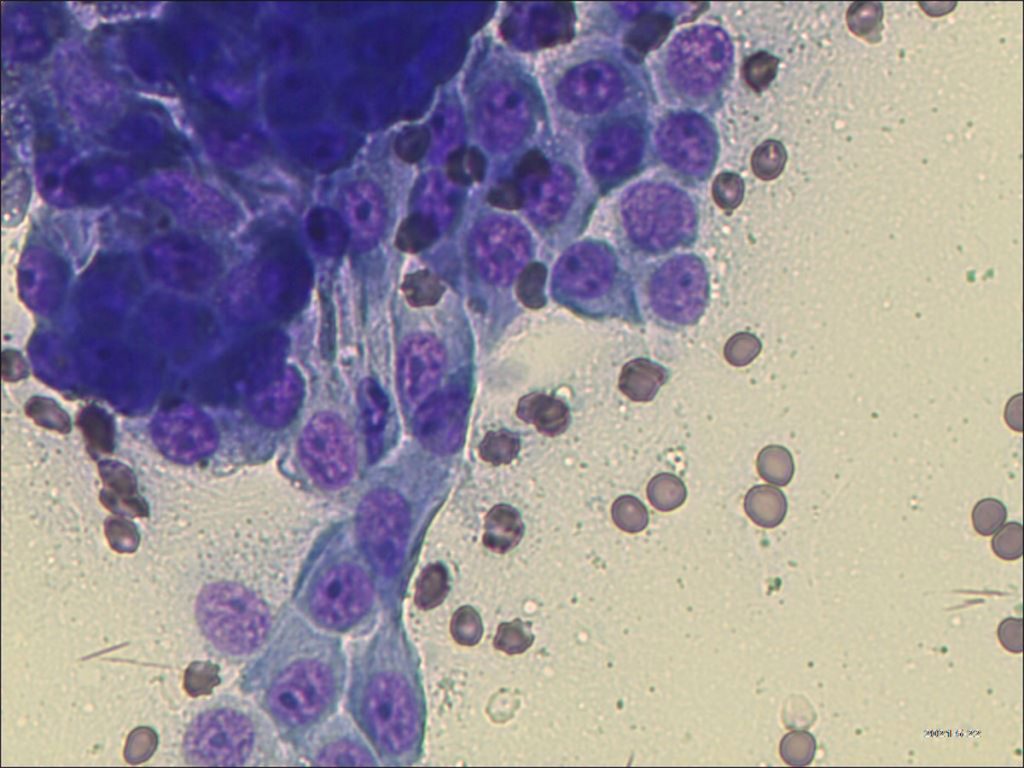

FNA(細胞検査)をすると円形細胞が採取されました。大型核も散見されます。

血液検査では高グロブリン血症がありました。レントゲン、エコー検査で明らかな転移はないと判断し、病変を切除し病理検査を行いました。複数箇所の切除でしたが、無事手術を終え抜糸も出来ました。

病理結果:猫の骨髄腫類縁疾患(Myeloma-related disorder:MRD) MRDとは?

免疫グロブリンを産生する「形質細胞」が単クローナル性に骨髄内で増殖する疾患。

猫のMRDでは67%が髄外性で、髄外の形質細胞が腫瘍化し、骨髄へ浸潤するのではないかと考えられている。

大きく分けて以下に分類される。

(1)骨髄腫(多発性骨髄腫) (2)皮膚の髄外性形質細胞腫 (3)皮膚以外の髄外性形質細胞腫 (4)骨の孤立性形質細胞腫

(5)IgMマクログロブリン血症 (6)免疫グロブリン産生性リンパ腫 (7)形質細胞性白血病

<病理医さんからのコメント>

ネコでは皮膚の髄外性形質細胞腫は単一の腫瘤として発見されることが多く、本例のように小さな病変を多数形成することは比較的稀と考えられます。原発巣として(1)/(3)が存在し、皮膚病変はその皮膚浸潤巣であるという可能性を考慮しておく必要があります。骨髄生検をするのであれば、全身の骨を評価し、骨融解病変が見つかった場合には、その部位から採材することになりますが、レントゲン上で骨融解像が確認されても、骨髄生検組織に腫瘍細胞が含まれないこともあります。内臓に腫瘤が形成されることもありますので、これに関してもチェックが必要です。

MRDは以下を区別する事がとても重要とされています。(*特に①の多発性骨髄腫は予後が悪いと言われています)

- 局所治療できるもの

- 腹部臓器や骨髄増殖性で全身性の治療が必要になるもの

①猫の多発性骨髄腫の予後因子

| 悪性度が高い | 悪性度が高くない |

| 高カルシウム血症 | カルシウム値正常 |

| 病的骨折を伴う骨融解像 | 病的骨折を伴わない骨融解 |

| 貧血 | 貧血なし |

| BJ蛋白尿 | B J蛋白尿なし |

| BUN・CRE上昇 | BUN・CRE正常 |

| 治療後8週間で高蛋白血症あり | 治療後8週間で高蛋白血症なし |

②皮膚の髄外性形質細胞腫

猫での発生は少なく、MRDの30%。その中の60%は単発性で皮膚のみ。

多発性で全身症状が見られる場合は予後が悪く、悪性のMRDが皮膚に病変形成している可能性あり。

<治療>

一部のMRDでは外科手術によって生存期間が延長する可能性もあるが、

転移や多発性骨髄腫に移行する可能性を考えて治療する必要がある。

以下の薬剤を併用する事が一般的。治療成績は一般的に良くない。

- プレドニゾロン(ステロイド)

- メルファラン 又は シクロフォスファミド(抗がん剤)

本症例は術後 高グロブリン血症は改善傾向でしたが、残念ながら術後約4カ月でなくなってしまいました。

ご家族のご好意により死後剖検を行うと、骨を含めた全身転移が起こっている状態でした。

犬と猫の皮膚にできる形質細胞腫瘍は予後が大きく異なり、対応に注意すべき疾患と考えられます。

本例は獣医がん学会誌に投稿しましたので、ご興味ある方はご参照ください。

鼻腔内腫瘍

病態

犬や猫の鼻の中に腫瘍ができる事があります。鼻血や、顔が腫れてきたと来院される場合が多いです。

猫で多い鼻腔内腫瘍は、リンパ腫、腺癌が多いとされています。

今回は鼻腔内腺癌の症例をご紹介します。

診断

エコー検査、細胞診検査で腫瘍細胞を採取します。

初期段階では炎症細胞主体で、副鼻腔炎も疑いましたが、抗生剤の感受性試験後も腫れが引かず、再度細胞を取ると腫瘍細胞が採取されました。

治療

リンパ腫であれば放射線治療や、抗癌剤治療がメインとなります。腺癌の場合は分子標的薬という新しいお薬を使う場合もあります。

病理検査:腺癌

今は分子標的薬を用いて、病変は小さくはなりませんが、大きくもならず、オーナー様も猫ちゃんも頑張ってくれています!!

耳道内腫瘍

耳の奥にあるポリープが原因で、慢性外耳炎を引き起こしていた動物の例を紹介します。

症例

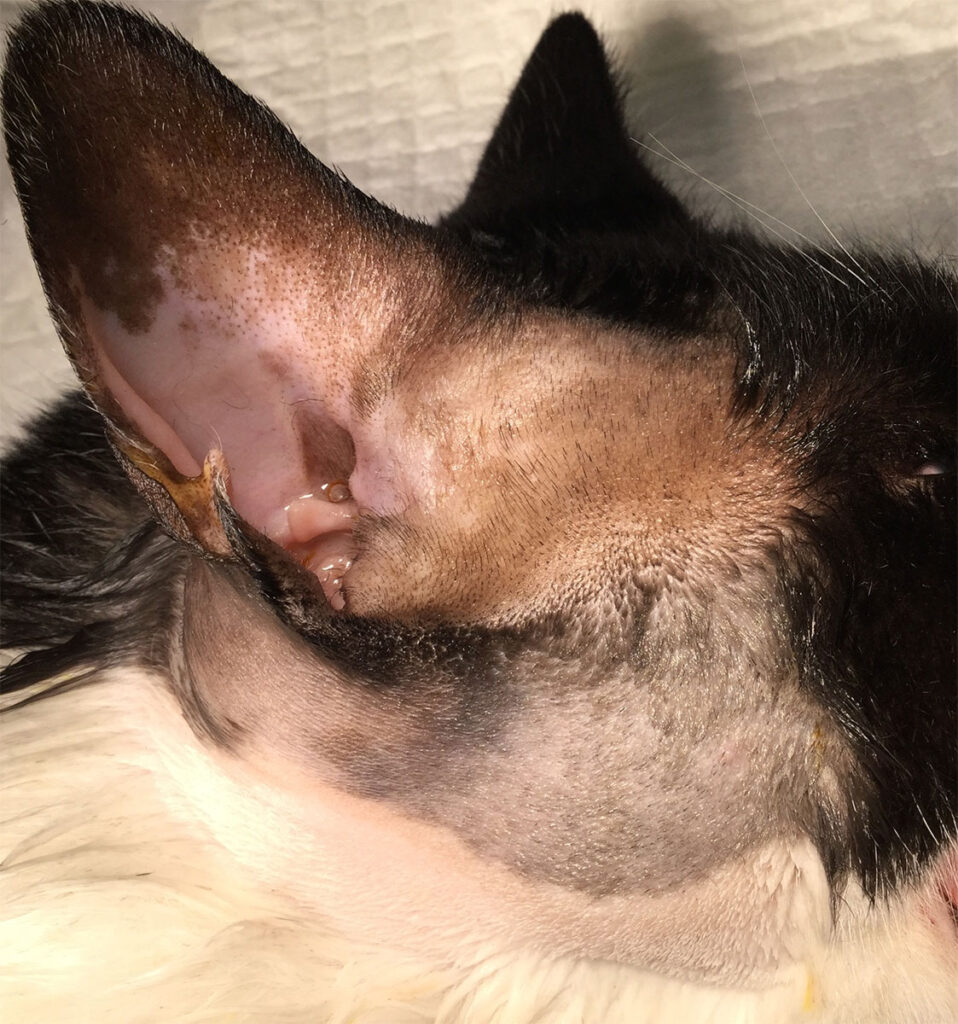

慢性外耳炎(耳漏が治らない)との主訴でご来院されました。

耳の奥をよく観察すると、ポリープができており、耳道を閉塞させていました。

治療

内科治療ではポリープがある限り、耳の閉塞・汚れは解除できないと判断し、外科手術でポリープを切除しました。

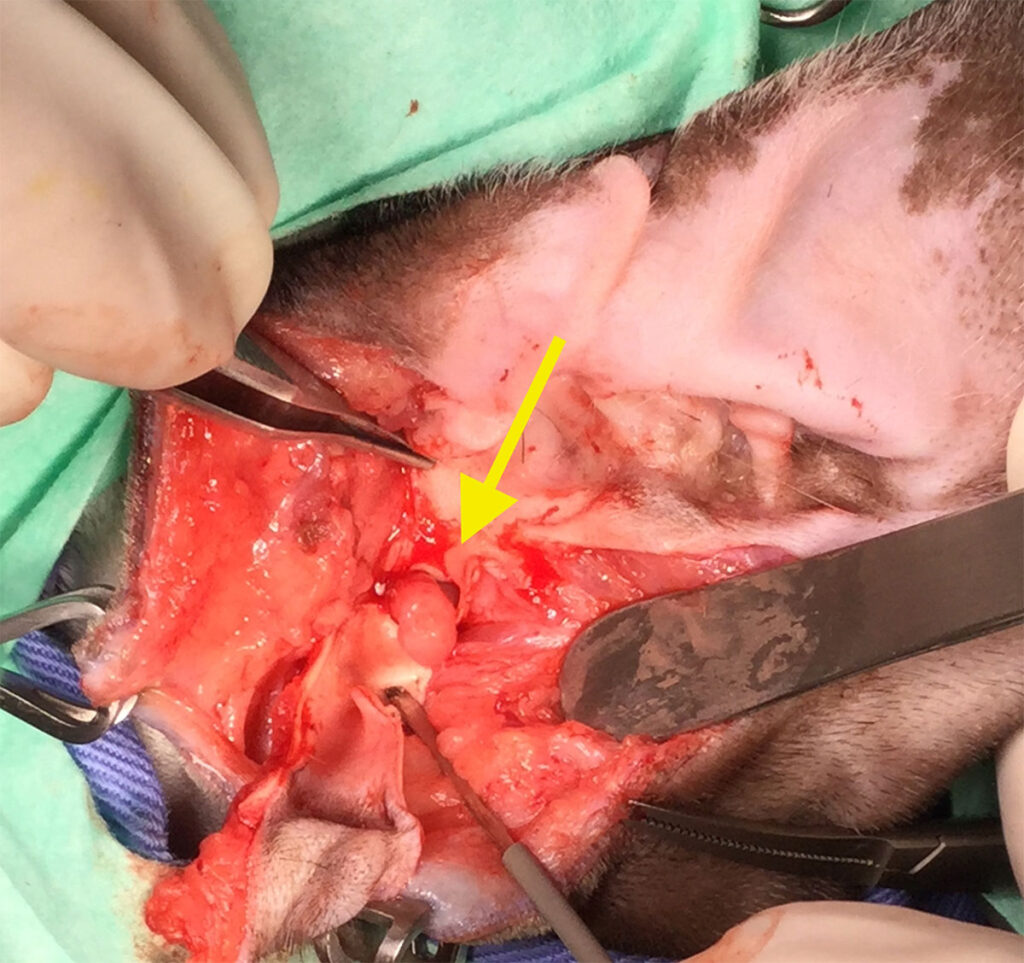

黄色矢印が耳の奥になったポリープです。

経過

病理検査:耳道ポリープ

術後経過は良好で、再発もなく過ごしています。耳が汚れることもなくなりました。

眼瞼腫瘍

病態

「まぶた」に結節(小さなデキモノ)が形成される場合があります。

犬の眼瞼に発生する腫瘍の多くは良性で、遠隔転移をするものは少ないとされています。

しかし、目に当たって結膜炎を引き起こしたり、出血するものもあり、動物に不快感を与えるものは摘出したほうが良い場合があります。

猫においては眼瞼に形成されるものでも悪性のものが多いとされ、扁平上皮癌、リンパ腫、肥満細胞腫、メラノーマなどの悪性腫瘍が報告されています。

診断

腫瘍が大きい、あるいは急速増大するものは針生検を実施。

腫瘤が小さい場合は切除生検で取って病理検査に提出することもあります。

治療

外科切除が基本になります。

V字に切除した後、細い糸で縫合します。病理検査結果に応じて補助治療を検討します。

できものが当たって結膜炎を繰り返していたワンちゃん

病理検査:マイボーム腺腫

良性腫瘍で術後経過良好でした!

心基底部腫瘍

病態

非常に稀な腫瘍です。

心臓の入り口付近にできる腫瘍で、予後が悪い腫瘍の1つです。

最近人気のボストンテリア(短頭種)に発生が多いとされています。

診断

腫瘍によって心臓や肺、気管が圧排されて息苦しさ等の症状がでます。

レントゲンでは胸領域に白い影が確認されるので、肺腫瘍や胸腺腫、異所性甲状腺癌等が鑑別に上がります。

エコーで心基底部の腫瘍を確認し、可能であればFNA(針生検)で診断をつけます。

治療

根治困難な病気の一つで、緩和治療を中心に行います。

心臓周囲に液体が溜まる(心タンポナーデ)ことがあるので、心膜切開が有効との報告もあります。